最热新闻

查看手机网站

文艺两新风采|从“自转”到“公转”,勇做“文艺两新”的排头兵——王春周

中国早报河北讯(康立江 王金芳)近年来,“文艺两新”群体不断发展,正在成为繁荣社会主义文艺的有生力量。面对新时代,适应新形势,回应新期盼,是“文艺两新”群体应当深刻认识和必须回答的时代命题,是“文艺两新”群体应当承担、必须担负的时代重任。下面,介绍沧州市文联兼职副主席、市美术家协会副主席、沧州市王厂錾铜艺术馆馆长王春周如何走上传承与创新之路。

一、从“自卑”到“自转”,他的转行与奋斗之路

从美术院校毕业后,他成为沧州地区印刷厂的一员,可好景不长,印刷厂面临倒闭,迫使他成为了下岗职工。失业让他失去了原本的生活来源,浇灭了他的人生梦想。在这样的焦虑与无助中,他开始转变,利用所学所能,开始打零工、干装修、开陶吧……踏过这些难捱的日子,成就了今天的自己。

生活虽苦,梦想未熄!无论干什么,王春周都始终不忘一个美术工作者初心——坚持创作。最难忘怀的是在1999年沧州市文联举办的首届“蓝梦杯”民间工艺精品绝活大赛中,他的木雕及陶艺作品相继展出,与此同时也有幸成为沧州市民间文艺家协会的一名普通会员。

在沧州市文联的领导和老师们的支持和关爱下,王春周更加坚定了文艺创作之路的信心,不断燃起文艺创作的激情。他创作的美术作品先后入选第十二届全国美术作品展览、第三届全国壁画大展等影响力较大的国家级展览。本人也先后入选文旅部、财政部的全国文化产业创业创意人才扶持计划,获得了河北省首届文艺贡献奖和燕赵文化之星奖等荣誉。

《沧武英侠》入选2015年中国美术馆“继绝向壁”壁画艺术求索展

多年奋斗,自成芳华。二十多年来,从一名下岗职工变身为民间工匠、工艺大师;从一名普通的会员成长为沧州市民协副主席、市美协副主席、市文联副主席,完成了从“自卑”到“自转”的华丽转身,成为一名颇有影响的文艺新兵。

二、从“自转”到“公转”,他的奉献与拓展之路

通过参加省、市文联组织的各种培训学习活动,他的业务能力在提升,思维视野在拓展,担当意识在增强。随着角色转变,他也开始从“自转”向“公转”迈进。

2015年,他出资80万元,配合协助沧州市委、市政府引进中国壁画学会、中央美术学院在中国美术馆展出的“继绝向壁”壁画艺术求索展巡展沧州。这次参展作者共65人,参展作品80余件,多幅作品曾入选过全国美展。其中,由著名美术家、美术教育家、当代壁画事业的开拓者、原中央美院第一副院长侯一民创作,被中国博物馆收藏的铸铜浮雕作品《血肉长城》也参加了这次巡展,影响巨大,意义深远。

同时,他通过多方沟通协调,促使“中国壁画创作研习基地”落户沧州,为沧州文化之城建设增添了一张靓丽的“国”字头文化名片。

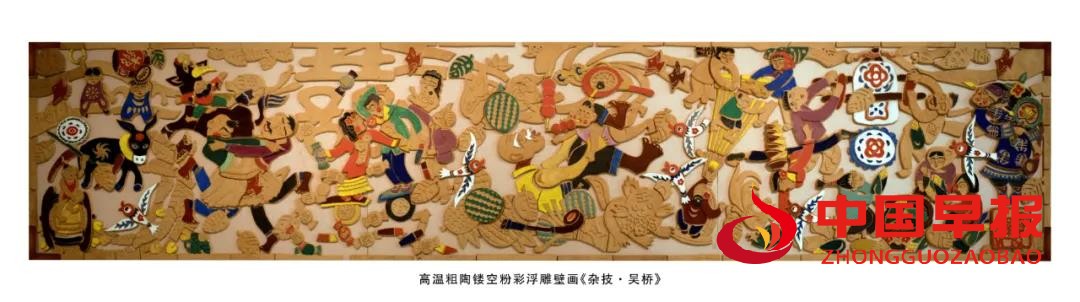

《杂技吴桥》入选第十二届全国美术作品展览及第三届全国壁画大展

近两年,他把大量的精力投入到公共艺术策划与文化建设之中,倡导“艺术为美丽城市,艺术为美好生活”。先后起草《关于筹建沧州市文联艺术馆》《九河百工坊的构想》《大运河文化带建设考察心得》《沧州武术园建设构想》《沧州百狮园创意方案》等。通过《沧州日报》“文化八仙桌”活动,刊载《盘活历史节点 讲好沧州故事》《匠心妙造运河新韵》等文章。其中,《用赤城匠心 琢城市之魂》被《中国文化报》及中央电视台《中国影像方志》等媒体登载录播。

三、从“公转”到“同转”,他的创新与公益之路

一花独放不是春,百花齐放春满园。在艺术创作过程中,王春周经常思考这样一个问题:如何带动身边的人融入到艺术创新与文化传承之中?经过认真思考与调研,他将目光放在家乡传统的錾铜工艺上,以非遗融入生活,点燃城乡文化,服务社会大众。

作为省级非遗“王厂錾铜浮雕工艺”项目第四代传承人,为了更好地传承和发扬錾铜艺术,特出资400万元,筹建了“沧州市王厂錾铜艺术馆”,2019年获沧州市行政审批局颁证,成为我省第一家民办非企公益性“錾铜非遗艺术馆”。

展馆建筑面积有1200平方米,设有六个区位,集工艺制作、作品展示与学术交流于一体,每天无偿对外开放,前来参观学习者络绎不绝,现已成为当地县域的重要旅游景点,并有幸成为了中国壁画沧州创研基地、华北理工大学教学实践基地、沧州师范学院实习实训基地、沧州美协、画院创研写生基地,在界内树立了良好的专业口碑与社会形象,也成为国内雕塑壁画创作及金属工艺制作领域的一块先锋阵地。

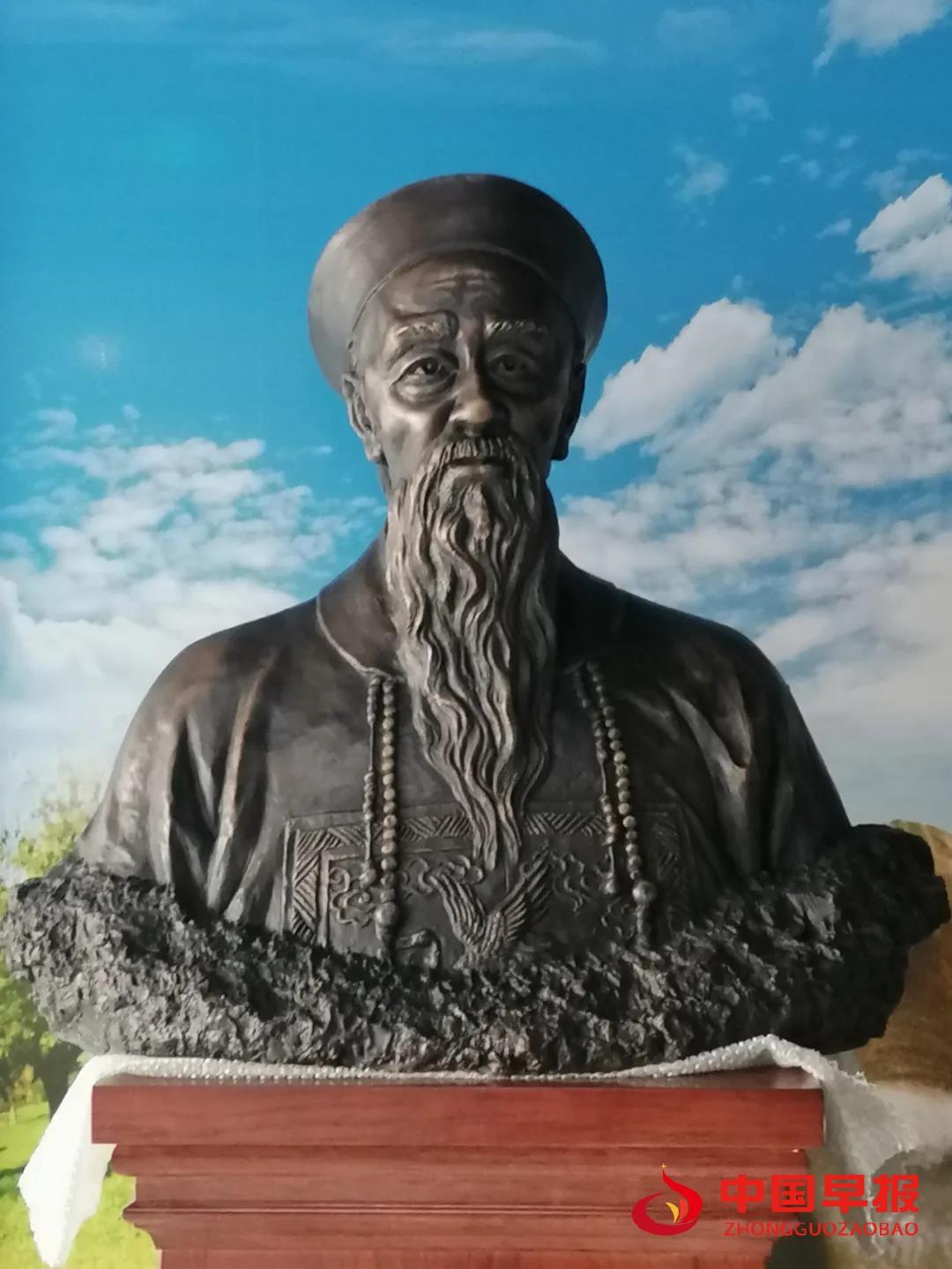

2021年雕塑作品《张之洞》被国家图书馆收藏

奋进“十四五”,勇做“排头兵”。作为新文艺群体阵地上成长起来的一名新兵,王春周深感豪情与责任并重、务实与创新同行。他表示,今后一定发挥积极性、主动性和创造性,做好新文艺群体的“排头兵”,成为社会主义文艺事业发展的有生力量!

相关推荐

投稿邮箱

投稿邮箱

联系电话

联系电话

当前位置:

当前位置: