最热新闻

查看手机网站

一碧清水映初心,一脉精神传古今

作者 南佳利

站在距商洛市城区西北方向中心4公里的二龙山水库大坝上,五月湿润的水汽轻拂面庞。如今,这里是流动的诗篇,翡翠般的湖面倒映着蓝天白云,清澈的丹江水带着“一江水供京津”的使命,沿南水北调中线工程蜿蜒北上,将秦岭碧波送往千里之外的京津大地。作为一名在商州坚守近三十年的水利工作者,眼前湖光山色,唤起岁月浸润的记忆,串起这座水库半个多世纪的沧桑变迁。

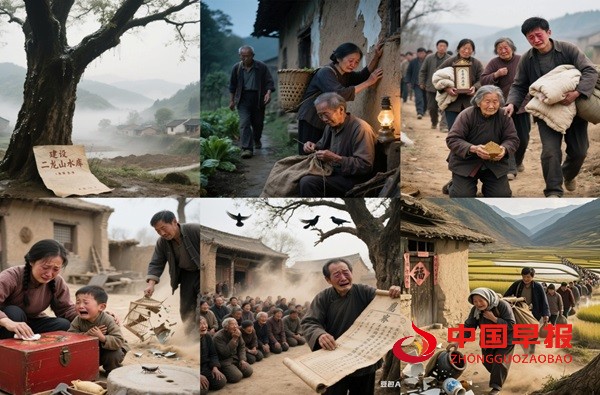

上世纪七十年代,商州大地正经历水利变革。在“水利是农业的命脉”的号召下,商州儿女响应党和国家的召唤,扛着锄头、背着背篓,汇聚到丹江支流仙鹅溪畔。这里峰峦叠嶂、河谷深切,在这样的地形上修建中型水库,难度堪比悬崖绣花。没有挖掘机、装载机,只有铁锤与钢钎碰撞的火星,扁担压弯脊梁的吱呀声,号子声穿透峡谷的回响。

《二龙山水库建设大事记》记载着:二龙山水库于1970年11月动工,1973年10月基本竣工,历时3年,投入劳动力120万人次,开挖土石方180万立方米,砌筑石方30万立方米。这些数字背后,是库区群众“白天修水库,晚上种口粮”的奉献,是“夫妻同上阵,父子齐参战”的场景。22岁的移民老张曾讲,为赶在汛期前浇筑大坝,他们寒冬腊月跳进刺骨河水打桩,手冻得握不住工具,就用绳子把手与钢钎绑住继续干。

1974年4月,水库建成蓄水,商洛沸腾了。它是商洛第一座集灌溉、防洪、发电于一体的水利枢纽,结束当地“十年九旱”历史,在库区形成1.2万亩水面。12个自然村、4530名群众告别世代居住的家园,秉持“舍小家为国家”信念迁往陌生土地。虽然他们拆毁房屋木料用于修建水库指挥部,良田变成库区淹没区,有的家庭甚至连续两次搬迁,这是商州人民对国家建设最质朴的回应。为后续发展奠基,而为人知的是,碧波下是背井离乡的移民,他们用无私奉献,谱写家国同构的动人乐章,故事镌刻在商洛青山绿水间。

当时库区长平公路从此经过,河谷是稻田,号称商州的“白菜心”,人民安居乐业,世代过着日出而作日落而息的太平生活。移民搬迁涉及麻街、板桥2公社12个村43个村民小组,范围大人口多,移民工作艰难。通过近半年库区移民搬迁宣传工作,搬迁安置工作于1972年2月开始到1973年,分三批搬迁,1975年由于罕见的水灾,又进行了最后一次搬迁,1976年底完成。搬迁过程中,群众自愿配合政府工作。移民大多安置到商州区东部沿丹江河岸的三个公社,少数投亲靠友搬到关中和铜川等地,还有部分从河谷搬至高山上。

据说搬迁时,忍恋含悲的场景让人心碎。王婶抚摸老宅斑驳土墙落泪,李大爷背着竹篓在自家菜地里来回踱步,老人在煤油灯下缝补搬家麻袋,村民抱着家中仅有的被褥、揣着祖宗牌位,一步三回头。八十岁李奶奶跪地捧起一抔黄土紧握手心,年轻汉子红着眼眶扛起家当扶着老人,悄悄抹泪。王桂花擦陪嫁红漆木箱,装上口粮和农具。八岁虎娃抱着石磨旁捡的小蛐蛐不肯撒手,父亲狠心摔碎虫笼转身扬起尘土,不知是沙砾还是眼角晶莹。祠堂前,族长颤抖双手取下族谱,全村老少按辈分跪成一片,此起彼伏哭声惊飞槐树上寒鸦。队伍在晨光中蜿蜒如龙,青壮年肩挑背扛,扁担压得咯吱作响;小脚老人裹着褪色头巾,由儿孙轮流背着前行。他们回望褪色土坯房,被风雨侵蚀的木门挂着去年春节残器,褪色“福”字微微晃动。突然,王婶听到身后陶瓷器碎裂声,那是她用了二十年的黑陶罐,碎片溅起尘土,伴着她崩溃呜咽。架子车队扬起漫天尘土,山风掠过空荡荡村落,老屋窗纸沙沙作响,似在为这场离别呜咽。移民们仅携简单行囊惜别故土,却将对故乡的眷恋深埋心底。二龙山水库闸门落下,淹没的不仅是故土,更是万千移民割舍不断的乡愁。但他们明白,浑浊水浪漫过的井台、石榴枝、磨盘上的童稚画痕、那些埋在墙根的铜钱、刻在梁柱的磨痕、渗进土地的汗碱,都将在水下凝成琥珀;在泪水中破碎的陶罐、被连根拔起的老树,终将化作润泽一方的甘霖,在岁月里见证奉献的不朽丰碑。而迁徙人群在新土地种下第一株玉米,粗糙手掌抚过陌生土壤,指缝间隐约留着故乡黄土的涩,就像陶罐碎片的补痕,终将在岁月里成为照亮前路的星。

1976年5月16日,第一台机组投产发电。截止1995年发电量1014万千瓦时,年利用2706小时。

1973年11月商州成立治丹委员会,全面突击兴修丹江河堤。丹江河道全面治理工程于1975年基本完工,新修河滩地6000亩。

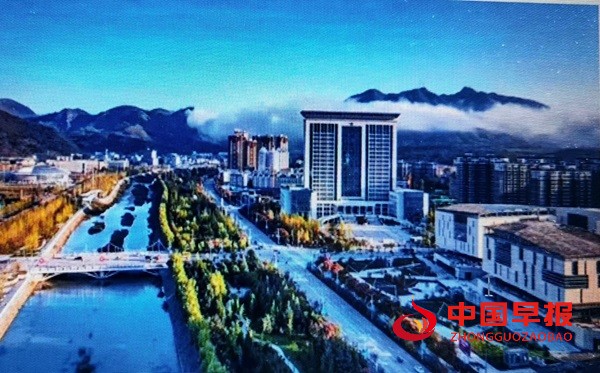

世纪之交,二龙山水库作为商洛市第一座集防洪保安、生态供水、城市水源为一体的综合利用中型水利枢纽工程。在防洪、发电、灌溉、城市洪水等方面发挥了巨大的社会效益和经济效益。由于二龙山水库地处历史上闻名的“仙娥溪”,故库区又称“仙娥湖”。开发仙鹅湖旅游,为商州经济发展发挥了作用。承担和保护着商洛市城区35万人饮水的使命和10余万亩耕地以及西南铁路、312国道、沪陕高速等基础设施的防洪安全;新时代特有的地质地貌,也是南水北调中线工程水源涵养地,为京津供水做贡献。

新世纪伊始,党的惠民政策在商州落地开花,党和政府坚守“吃水不忘挖井人”的理念,通过资金直补和基础设施项目扶持库区移民及其后代。

2006年7月,《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》颁布,商州区《二龙山水库移民后期扶持政策的意见》发布,商州区二龙山水库移民享受相关政策后期扶持,财政部门会同有关部门制定《大中型水库移民后期扶持基金征收使用管理暂行办法》。2006年11月28日,商州区委召开全区扶持政策落实工作会议,贯彻省会议精神,研究安排移民后期扶持政策落实工作。

中央财政每年下拨专项扶持资金,用于库区和移民安置区基础设施建设和产业发展。商州区成立专项机构,完成移民身份核定工作后,确定商州区内二龙山水库移民现状人口6280人。自2006年7月1日起,按每人每年600元直补移民,同步实施库区及安置区后期项目扶持,政策持续20年。近20年累计发放直补资金近6000万元,基建投资近亿元,完善交通、供电、通信等设施,推进生态保护,开展就业技能培训,发展移民受益的生产项目,增强自我发展能力,优化农村产业结构,促进商州经济与社会和谐发展。

如今库区水泥路通村、自来水入户、配备太阳能路灯;便民桥连接村组,现代化卫生室、文化广场齐全。通过举办食用菌种植、经济林果管护等培训,落实移民子女大学帮扶政策,提升移民技能与教育保障。依托独特气候,政府引导建设标准化食用菌大棚,成立专业合作社,发展核桃、魔芋、樱桃等经济林果,形成产值超8000万元的绿色经济。仙娥湖生态康养与观光旅游,年接待游客30万人次。移民村白墙黛瓦民居错落,文化广场设施完备,村民通过电商直播将特产销往全国。数据显示,库区人均可支配收入从2006年1800元增至2025年1.8万元,翻十倍。如今移民返乡利用技术发展农家乐、民宿,古老库区焕发新活力。

随着南水北调中线工程推进,商州被确定为重要水源地,二龙山水库迎来新使命。库区原住民成为守护清水的“哨兵”。保护标准提高:拆除库区网箱养殖,关闭农家乐,关闭水上旅游,实行生态移民移民搬迁,建立水质实时监测系统。商州人民再次展现担当——为确保水质达标,舍小家为大家。关停120户养殖户、30家小微企业迁出水源保护区,换来的是南水北调中线的历史起点,二龙山水源保护地的新篇章。

作为南水北调中线工程重要节点,它不仅是“生命线”,更是“连心线”。近年来,京津地与库区开展对口协作,农业、清洁能源项目落地。去年,北京某企业投资的光伏发电项目在库区山坡并网发电,每年减少碳排放2万吨,同时为村集体增收200万元。这种“受水地区+水源地”的协作模式,让发展脉络更加清晰。依托生态资源,打造“水源地生态保护示范区”,推动农旅融合,发展养生等新业态;加强水生态保护与修复,建设智慧水利管理系统,让水库在防洪抗旱、供水保障中发挥更大作用;传承和弘扬移民精神,建设水利文化纪念馆,让下一代记住先辈的付出与担当。正如习近平总书记所说:“保护生态环境就是发展生产力。”二龙山水库的实践,正是对这一理念的生动诠释。

大坝上华灯初亮,倒映在水面如繁星闪烁。远处移民新村黄墙黛瓦,窗明几净,村民们分享着一天收获。还有理解见证库区从贫瘠到富庶、从封闭到开放蜕变,更深刻理解“人民至上”含义——当党和政府关怀送到群众心坎上,群众把个人命运与国家发展紧紧相连,就能创造改天换地的奇迹。

一汪清水,流淌着昨天的奋斗,承载着今天的幸福,更奔向明天的希望。二龙山水库的故事,是中国水利发展的缩影,是移民群众无私奉献的赞歌,更是新时代人与自然和谐共生的生动写照。站在大坝上远眺,仿佛看见条条银线穿越秦岭,将商洛青山绿水与京津万家灯火紧紧相连,那是跨越千里的守望,更是生生不息的传承。这里的守望,更是生生不息的传承。

值班总编辑 贺文生

相关推荐

投稿邮箱

投稿邮箱

联系电话

联系电话

当前位置:

当前位置: