最热新闻

查看手机网站

王佩良:“光”从华夏来

——华夏光学科技的创新与传播

王佩良 张若彤 柏莲花 黎钰琳

湖南工商大学数字媒体工程与人文学院

光学作为自然科学的重要分支,宛如一把神奇的钥匙,开启了人类认知世界与改造世界的大门。在遥远的古代,“光”这种常见而神秘的自然现象引起人们的关注。古人最初对光现象的懵懂观察,有意识地将光用于生活、生产当中。《说文》“火部”记载:“光”“明也,从火,在人上,光明意也”,直观地体现了古人对光的认知。据民俗学者亚布研究,《山海经》中有头戴贝壳灯“出入有光”的火王形象。

据司马贞《补史记·三皇本纪》记载,华夏上古历史中有三位重要女皇,“三皇谓天皇、地皇、人皇,既是开辟之初,君臣之始,图纬所载,不可全弃,故兼序之。”《尚书·刑德放》:“皇者,煌煌也。”皇者,“火王”二字之切音也。在甲骨文中,皇、光二字都是头戴灯火的女皇形象。天皇盘古氏从来自天上的雷电取火,地皇有巢氏从来自地下的火山口取火,人皇伏羲氏则依靠钻木、击石、阳燧等方式人工取火。

三皇因为掌握了火,才掌控天下,人们对火敬畏崇拜,并随着先民往外迁徙,将崇火文化带到世界各地,在印度河文明中也有火崇拜的遗存。印度陶工复制了从哈拉帕(Harappa)遗址出土的三立人陶像,也证明燧皇是头戴灯火的女王,其影响远及南亚次大陆。古代,每年寒食、冬至日,皇帝给臣属“赐御火”,官府给老百姓“换新火”,今“光临”“借光”之熟语即可溯源于此。今南楚民俗,婴孩跌倒了,长辈急忙扶起小孩,随即在其额头由下往上抹三下,谓“抹阳火”,祈求三皇保佑,以免丢魂。

阳燧是中国先民三千年前发明的利用太阳能取火的工具。《古今注》记载:“阳燧,以铜为之,形如镜,照物则影倒,向日则火生,以艾灶之,则得火。”《淮南子》记载:“阳燧,金也。取金盂无缘者,执日高三四丈时,以向,持燥艾承之寸余,有顷焦之,吹之则燃,得火。”《周礼·秋官·司烜氏》记载:“掌以夫遂取明火于日。”阳燧因取火于日,近于天也,所取之火属于天火,故多为占卜与祭祀时使用,今国内外大型赛事的聚焦太阳光取圣火之举即溯源于此;而木燧取火于五木(柳、桑、槐、檀等),近于人也,只是烹饪用之。

考古发现也提供了早期利用太阳光的珍贵线索。陕西省扶风县出土多件商周青铜凹面镜,经鉴定,这些凹面镜就是能聚光生火的阳燧或夫燧。1956年,河南省三门峡市虢国墓地M1052虢国太子墓出土虎鸟纹阳燧,直径7.5厘米,现藏于中国国家博物馆,让今人得以一窥2800年前太阳能“打火机”的真面目。

中国古代的光学研究可追溯至春秋战国时期的墨家学派。墨子通过实验,深入研究光的传播规律,他在《墨经》中提出“光学八条”,解释了“小孔成像”的原理:“景到,在午有端与景长,说在端”,“足蔽下光,故成景于上;首蔽上光,故成景于下”,并强调“光之人,照若射”,将光的直线传播形象地比作箭矢飞行。墨子发现光穿过小孔,揭示了倒像成因与光的直线传播特性。《墨经》还探讨了平面镜、凹面镜(阳燧)和凸面镜的成像规律,比西方同类研究早一千余年,堪称人类探索光学成就的首次系统性总结。战国时期,《楚辞》将“虹”的颜色分为“五色”,开展光的色散研究。

汉代学者拓展了光学实验。西汉,淮南王刘安在《淮南万毕术》中记载:“削冰令圆,举以向日,以艾承其影则火生”,利用冰透镜聚焦取火,是世界上最早的透镜应用实例。东汉,王充在《论衡》中以“元气论”解释光学现象,提出“近水则寒,近火则温”与“气之所加,远近有差”,将热辐射与光的传播联系起来。张衡用浑天仪观测天文,利用管状窥管对准星体,体现光的直线传播原理。蔡邕在《月令章句》中描述“虹”的形成条件和所在方位,对光的色散研究向前推进。

唐初,孔颖达在《礼记注疏》中揭示出“虹”的光学成因。8世纪中叶,张志和首创实验方法研究“虹”,并作了白光色散实验。段成式在《酉阳杂俎》中记录塔影倒悬现象,却误将其归因于“海影翻”。北宋,沈括在《梦溪笔谈》中阐述了各种镜、影和光的色散现象。他观察到“鸢东则影西”的运动物体成像规律,指出小孔成像的本质是“光穿礙(孔)成束”,并明确区分小孔成像与凹面镜成像分别基于光的直射和反射,纠正前人对两者混淆的错误。他在《阳燧照物》中写道:“阳燧面洼,向日照之,光皆聚向内。离镜一二寸,光聚为一点,大如麻菽,著物则火发。”以往道士常以阳燧表演“空中取火”的法术,人们不明其理,以为神。此后,人们明白了凹透镜聚焦点火的原理,才不为道士法术的迷惑,却在民间留下了“照妖镜”的故事以及在门窗上边悬挂镜子避邪的民俗。1116 年,药学家寇宗奭在《本草衍义》中记载:“菩萨石映日射之,有五色光”,比牛顿发现光的色散现象早550年。南宋,蔡卞模拟“日照雨滴”实验,将虹和日月晕现象联系起来,说明虹的色散本质,并指出其与阳光位置的关系。程大昌在《演繁露》中记述露滴分光现象,指出日光包含多种颜色,揭示色散的本质。

元代,赵友钦在《革象新书·小罅光景》中记载史上规模最大的光学实验。他建造双层暗室,挖井设置不同深度的光源(千支蜡烛),通过改变孔的大小、物距与像距,验证“小景随光之形,大景随空之像”的原理,即小孔成像形状由光源决定,大孔成像则与孔形一致,并得出照度与距离成反比的结论。郭守敬发明“仰仪”,将小孔成像原理应用于天文观测,通过铜半球内的网格,精确测定日食时刻与太阳位置,成为光学仪器实用化的典范。

明末清初,大科学家方以智撰写百科全书《物理小识》,涵盖光学、电学、磁学、声学、力学等诸多领域。他在光学领域卓有成就,在汲取前人成果的基础上,揭示白光的色散原理。他认为带棱的自然晶体和人工烧制的三棱晶体都能将白光分成五色,这与向日喷水而成的五色人造虹、日光照射飞泉产生的五色现象,以及虹霓之彩、日月之晕、五色之云等自然现象,“皆同此理”,都是白光的色散。

清代前期,孙云球(1629 - 1662)是杰出的光学专家。他早年参加科举考试,两次乡试失利后,转向光学研究。他善于从前人经验中获得灵感,以水晶为原材料,多次试验,掌握了磨片对光的制镜技术。他能磨制出适合不同年龄段的老花镜、少花镜。他改进眼镜的外观形状,将单镜片眼镜发展为带眼镜腿的双镜片眼镜,佩戴方便,倍受用户青睐,畅销全国各地。孙云球还研制了许多不同功能的光学仪器。他将凸透镜和凹透镜组合,发明了望远镜,当时称“千里镜”。他创制的“存目镜”具有放大效果,能看清极细小之物。他发明的“察微镜”具有显微效果,能化小为大,明察秋毫。他研制的“万花镜”亦名“百花镜”,能将一物化为数十数百物,令人眼花缭乱,目不暇接。他发明的“幻容镜”类似“哈哈镜”,能使影像产生奇特而夸张的效果。他研制的“放光镜”具有强光探照的效果,比俄罗斯人库里宾制作的探照灯早100多年。他还研制了“夜明镜”“夕阳镜”“多面镜”“鸳鸯镜”“半镜”“火镜”等光学仪器。他制作精准的时钟“自然晷”。

孙云球总结了前人制镜经验,撰写我国第一部眼镜类专著《镜史》,书中详细列举“二十四种昏眼镜”“二十四种近视镜”“二十四种童光镜”。“童光镜”可保护少年视力,类似于“存目镜”。《镜史》还记载了远镜(即望远镜)的用途和操作方式,与现代单筒伸缩式望远镜原理相吻合。此外,该书还详细描述火镜、端容镜、焚香镜、摄光镜、万花镜、夕阳镜等光学仪器的原理和用途,如火镜用于生火,端容镜供女子修容,焚香镜将火镜原理应用于焚香,摄光镜基于“小孔成像”原理,万花镜能产生奇妙的视觉效果,夕阳镜是现代墨镜的前身,采用茶晶或深色水晶材质,具有遮光防晒的功效。《镜史》原本已佚,近年在上海图书馆再次面世,人们得以了解孙云球在光学领域的卓越贡献。该书虽然篇幅不大,却凝结着孙云球制作光学仪器的智慧和高超技艺,在世界科学史上具有重要地位。

近代,出现了两位杰出光学家,一位是郑复光,另一位是邹伯奇。郑复光(1780—约1862年),字元甫,又字瀚香,安徽歙县人。少年时代,爱好广泛,博览群书,探索自然物理和机械制造的奥妙。青年时期,考取监生,对读书入仕日渐淡漠,游历大江南北。1842年,他将日常观察和闻听的各种自然异象,排比为200多条,用热学、光学等原理加以系统阐释,撰写《费隐与知录》。1846年,郑复光出版光学专著《镜镜詅痴》。书名的第一个“镜”是动词,是“照”的意思,“詅痴”即“本无才学,又喜欢向人夸耀”,“镜镜詅痴”可解释为“就镜照物问题之愚见”,也体现其谦虚而谨慎的良好学风。《镜镜詅痴》共5章4部分,每部分再分成数节。第一部分“明原”,阐述光的基本原理。第二部分“类镜”,解释镜能反射光线或让光线透过的原因,介绍镜的质料、颜色、形状。第三部分“释圆”,分析凹透镜、凸透镜、透镜组的原理和成像特点,列举“凸限全率表”与“凹限全率表”,对凸镜、凹镜作出定量描述,便于指导光学仪器的磨制。第四部分“述作”,讲述17种光学仪器的原理、制法、用法及保养方法。该书结构严谨,条理分明,内容丰富,特色鲜明。一是理论推导与实验验证相结合,并佐以铜镜工匠的制作经验。“匠者事也,有师承焉,姑备所闻;儒者之事,有神会焉,特详其义。”二是佐以传统中医学理论。他解释眼睛之所以能看见物体,是“目中心黑点资乎肾水,亦水类也”,“医家谓精不足则视物两歧”,“目有雀盲者,医家谓为肝血不足。盖肝主目,肝不足,故触觉应异常人矣。”三是吸收前人研究成果,将小孔成倒像及凸镜、凹镜成像的原理归纳为同一类。“借光取影由于交线,或因孔束之线成交,或因镜面弯环之光线成交,其理自同。”

郑复光费时十数年撰写该书,精益求精。清代地理学家张穆曾在《镜镜詅痴》“题词”中回忆道:道光十五年(1835),他初次结识郑复光,就阅读了他写的书稿,并用其自制的望远镜一起“窥月中窅眣,黑点四散,作浮萍状,欢呼叫绝。”张穆拿着《镜镜詅痴》稿本向在前线负责抗英的官员推荐郑复光,让其制作望远镜,以对付英军的进攻,惜未被当官者所用。郑复光曾在《镜镜詅痴》“自序”写道:“北华弟好深湛之思,归而相与研寻,颇多弋获,遂援笔记之,时逾十稔,然后成稿。”可见,该书在1825年即开始写作,1835年已完成初稿,直到1847年才正式出版。六年后,即咸丰三年(1853),受聘于墨海书馆的张福僖受其启发,与艾约瑟合译《光论》。他在《光论》“自序”中写道:“近歙郑浣香先生著《镜镜詅痴》五卷,析理精妙,启发后人。”太平天国运动失败后,官僚地主主持的洋务运动兴起,人们热衷于翻译西学,《镜镜詅痴》受到冷遇,被人遗忘!

梁启超对郑复光极力推崇,他在《中国近三百年学术史》中感叹道:“以前宋(应星)后郑(复光)之学而不推于士林嘻!‘艺成而下’之观念毒人深矣。”戴念祖在《中国物理学史大系·中国光学史》对《镜镜詅痴》高度评价:“堪称一部几何光学专著,也是中国古代物理学史上第一部科学专著。”

晚清的邹伯奇(1819-1869),对天文学、数学、光学、地理学亦有研究,“尤精于天文历算,能萃中西之说而贯通之。”他不迷信古人、洋人和经典,十七岁开始研究光学,深入探讨北宋科学家沈括提出的“光线通过焦点成倒像”的“格术”理论,并反复实验,撰写《格术补》,用数学方法阐述平面镜、透镜、透镜组的成像规律,解释眼镜、望远镜、显微镜的工作原理。他深入研究摄影术,撰写《摄影之器记》,论述光学原理、暗箱制作、感光板制造以及拍摄、冲洗等方法,是我国第一部全面系统的摄影著作。1844年,他发明以摄影测绘地图法,早于法国军人洛斯达的测绘摄影术。同治三年(1864),受广东巡抚郭嵩焘聘请,邹伯奇指导弟子以摄影法测绘广东沿海地图,绘制《浔岗洲图》《桑圆围全图》等。邹伯奇的摄影测绘为现代空中测地图、勘测地表地质奠定了基础。

邹伯奇善于动手实践,亲自设计制造科学仪器,发明玻板照相术。他在《摄影之器记》中记载:“岁在乙末(1835)”,因读《梦溪笔谈》中塔倒影与阳遂倒影同理,开始研究透镜成像原理,“甲辰岁”(1844),因用透镜取火,引申触类而做摄影器。这种摄影器即“取景器”(景画器)。外景物之像通过凸透镜,进入暗箱,现于箱内一白净纸上,以彩笔在白纸上依像摩画,即成“平远山水一幅”。画纸必须处于物镜焦平面上,被画之物或地域不宜太分散,也不能远近相差太大,这样才能使所“画与当面景色无少异”。在此基础上,他研制了感光化学物和感光板,发明了湿板照相法。在配制感光化学物料时,他选取硝酸、盐酸、醋酸,配制银盐溶液。在研制感光板时,他巧妙地利用鸡蛋清。先用蒸馏水加明矾,制作纯净水。再在纯净水中加入蛋清、少量食盐,以筷子搅匀,刮去表面浮沫,倒入盆中澄清待用。将玻板或纸的一面小心置入蛋清,使其均匀地黏连蛋清,再将其置于银盐溶液中,使之均匀地附着银盐溶液,从而制成银质阳面板或纸(或胶片)的正片。

在1853年前后,邹伯奇以内感玻板照相术拍摄人物肖像,开创了中国的摄影业。他以自制照相机和感光化合物拍摄了许多照片,其中一块自拍像玻璃底版迄今珍藏在广州市博物馆。1973年,戴念祖用这块底版冲印出清晰的相片。

光学技术广泛应用于现代生活诸多领域。在通信领域,光纤利用光的全反射原理,将携带信息的光信号在细小的光纤中传输,具有传输容量大、速度快、损耗低、抗干扰能力强等优势。在医疗领域,光学显微镜利用光的折射和放大功能,让医生能观察到细胞、微生物等微观结构,为疾病的诊断和治疗提供依据。激光手术刀可以精确地切割组织,治疗眼部疾病,去除皮肤病变,具有创伤小、恢复快等优点。通过磁共振(MRI)、计算机断层扫描(CT)等光学成像技术对人体内部结构进行非侵入式成像,帮助医生诊断,提高疗效。在能源领域,光伏发电是清洁能源,电池板吸收光子,将太阳光能转化为电能,缓解地球温室效应。在光催化领域,利用光激发催化剂,实现化学反应,为能源的转化和储存提供新途径。

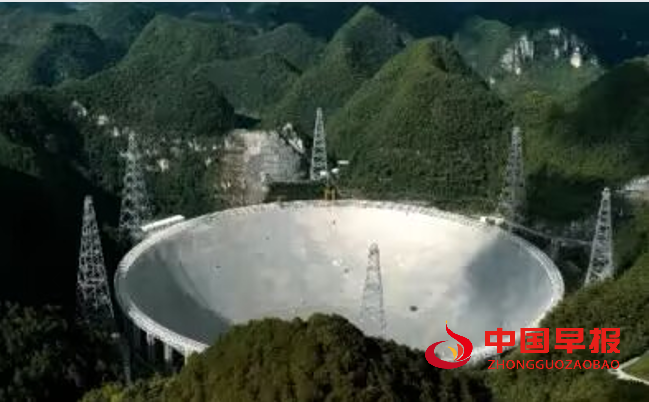

在航天领域,天文望远镜是探索宇宙的“眼睛”,通过收集和分析天体发出的光,天文学家能观测到遥远的星系,研究宇宙的起源和演化。贵州省黔南地区平塘的“中国天眼”是目前世界上最大、最灵敏的单口径球面射电望远镜。在卫星遥感方面,利用光学传感器获取地球表面的图像和数据,为气象预报、资源勘探、环境监测等提供重要信息。在量子光学领域,科学家正在探索光与物质的量子相互作用,催生量子通信、量子计算等新一代通讯技术。

在生物光学领域,光学技术与生物学深度融合,通过开发新型光学成像技术和传感器,能实现对生物体内分子水平的动态监测。利用超分辨显微镜技术,人们能清晰地观察到细胞内的微观结构和分子活动,为揭示生命奥秘提供有力支持。在材料科学领域,智能光学材料能根据外界环境变化,自动调节光学性能,如变色玻璃、电致变色材料等,在建筑、汽车、电子等领域大有用途。纳米光学材料也为光电器件的小型化、高性能化提供新的解决方案。

涟商精英李四清早年研读于光学专业,并在国际光学企业任高管,却致力于科技报国、实业兴邦,2010年成立长步道光学科技有限公司,在长沙、广州设立研发制造基地,守正创新,精益求精,构建了从研发设计定制、镜片精密加工到镜头组装的完整产业链,产品涵盖标准面阵镜头、精密线扫镜头、远心测量镜头、大靶面镜头、微距镜头、自动对焦镜头、安防监控镜头、短波近红外镜头及多款特种镜头,热销50多个国家与地区,服务全球2000+企业的智能手机和无人飞机等新兴产业。长步道是饮誉全球的光学明星企业,李四清可谓当代“墨子”。

中国的光学应用历史悠久,从商周时期的阳燧取火,到现代激光制导、贵州天眼的技术创新,长期领先于世界。根据王佩良教授创立的糯文糯语英汉同源原理,即英语单词的每个字母可解读为音、意相通的相应汉字,“光”的英语单词“LIGHT”即可解读为亮(Liàng)熠(Yì)光(Guāng)辉(Huī)堂(Táng)五个表“光”的汉字。语言是文化信息的载体,是人类保存、传递、领会社会历史经验和科学、文化、艺术成就的手段。由此可知,西方光学科技的源头在中国,世界光学文化发源于华夏。展望未来,随着科学研究的推进,光学科技将在更多领域取得突破,为中华民族复兴、中国式现代化,为建设人类命运共同体、提升全球民生福祉作出更大贡献。

作者简介:王佩良,湖南工商大学数字媒体工程与人文学院副院长,教授,博士,硕士生导师;湖南省伏羲文化研究会副会长,湖南省食文化研究会副会长,糯文糯语英汉同文馆创始人;世界智慧科学院院士。张若彤、柏莲花、黎钰琳,湖南工商大学数字媒体工程与人文学院新闻与传播专业硕士研究生。(湖南工商大学数字媒体工程与人文学院)

值班总编辑:贺文生

相关推荐

投稿邮箱

投稿邮箱

联系电话

联系电话

当前位置:

当前位置: