最热新闻

查看手机网站

夏日访静莲寺随感

中国早报陕西讯(通讯员 南佳利)上周末清晨,暑气蒸腾,忽然记起友人说,商州区板桥镇龙王庙七星村,石鸠河畔,有座静莲寺,是个能让人忘却炎夏的清凉圣地。心念一动,便登上开往板桥龙王庙的班车。一路向北,穿过黄沙岭隧道,城市的景象渐次退去。高楼矮化为村舍,广告牌被连绵的玉米地取代。空气滤净了汽油味,沁入泥土与草木的清香,清新而凉润。车出隧道右拐,逆着石鸠河沿水泥路而上,山道蜿蜒,窗外的绿意层层加深,城市的喧嚣被远远抛在身后,心头的褶皱仿佛被一只无形的手悄然抚平。

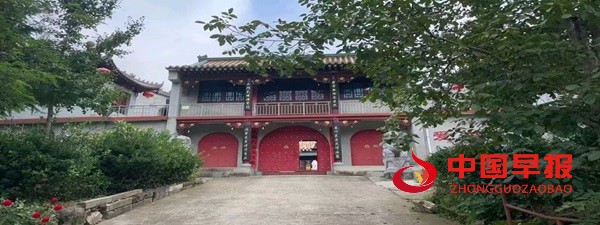

峰回路转处,静莲寺豁然静卧于山坳间。黄色琉璃殿顶,与背后苍翠山峦浑然一体。这里没有车马喧嚷,唯有山风拂过檐角的梵铃,天然清韵;荡开一圈圈清越的梵音。寺前石鸠河清亮亮地淌过,阳光洒落水面,碎成一片晃动的金箔。这河像是活的似的——坦然无拘谨,绕着寺前打了个弯,哗啦啦地顺势流淌,声音脆得像浸了凉泉的玉珠。所谓“有山则名,有水则灵”的古语在此刻方显真意。山岚水气氤氲升腾,寺院的轮廓在薄霭中显得愈发清净庄严。

下车时,路边几位信众在闲谈:“这寺是新的,2010年从西安大兴善寺拆旧移于此,次年春动工,2015年7月落成。初来时,不过几间破旧土屋,如今气象已大不同了……”但我看来,这座新寺虽无百年古刹的沧桑,却似一粒承载古都香火的种子,悄然落在商洛山水间,生根抽芽,亦无半分浮华之气,倒像是早已在此修行了千年,筋骨与水土长在了一处。

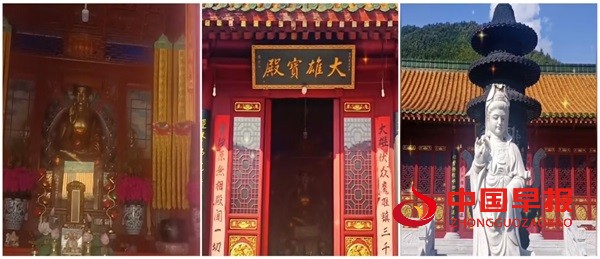

步入山门,一道无形的清凉屏障隔绝了外界暑热。殿宇不高,青砖黄瓦,无雕梁画栋的奢华,唯有一股素净之气扑面而来。迎面是数十级石阶托起的大雄宝殿,巍峨庄严,直指云霄。殿前香炉青烟袅袅,与山间薄雾交融,朦胧了尘世与佛国的界限。左侧地藏殿肃穆深沉,右侧观音阁慈光普照,两厢对称的二层小楼环抱庭院,连同山门上的天王殿,围合出一方浑然天成的净土。

暑气在此滤尽,唯余习习山风,裹挟着草木与泥土的清芬,穿透薄衫,直抵肺腑。几位身着海青的居士手持长柄竹帚,在青砖地上缓缓扫着炮皮与残香。竹帚划过砖面,发出极有韵律的“沙——沙——”声,不疾不徐。他们专注于此,仿佛这便是天地间此刻唯一紧要之事。那份专注中透出的安定力量,令人想起“扫地扫地扫心地”的禅语。看着他们,我躁动的脚步不由自主地慢了下来,心绪随之沉淀。两位穿着褐色布衫的老太太,默不作声地将殿前栏杆擦拭得能照见人影,偶尔碰面,只相视一笑,眼中满是平和。

大雄宝殿内,香炉青烟袅袅,檀香清幽。几位信众正安静地擦拭供桌与蒲团。没有言语,只有水盆中布巾拧动的轻响,动作轻柔,目光专注,仿佛并非从事洒扫,而是进行一场无言的供养。佛龛前的供果新鲜透亮。有善信跪于佛前,双手合十,闭目祈许。那无形的圣洁与虔诚气场,让人纷扰执念便如潮水退去,只余一颗心在晨钟暮鼓中渐渐沉静,渐渐透亮……阳光穿过高窗,投下几道斜光,尘埃在光束中静静飞舞。那份由内而外的沉静,让旁观者的心也随之澄澈。殿内殿外,唯有轻缓的步履、低微的诵经、虔诚的跪拜与专注的擦拭,一切声响都成了寂静的注脚。原来真正的“净”,并非一尘不染的死寂,而是心无旁骛的专注所散发出的光芒。

行至厢房回廊,倚栏小憩。山风浩荡而来,裹挟着石鸠河的水汽,带着沁骨的凉意。满目皆是深深浅浅的绿,远处层峦叠嶂,近处溪流如练。山鸟偶尔一声清啼,更显空谷之幽。耳畔只余风声、水声、叶声。心中那些被城市豢养已久的焦虑、琐碎与杂念,竟被这浩荡山风与无边绿意涤荡一空。古人云“心静自然凉”,此刻方解其真味。这“凉”,何止是肌肤的舒适?更是喧嚣落定、尘埃洗尽后,心灵重获自由时那份难以言喻的通透与轻盈。浮躁之心在自然的浸润与佛寺的庄严中渐渐沉潜,如同杯中之浑水,杂质缓缓沉降,复归清明。

念佛堂内,几位居士围坐,共读经卷。低低的诵念声如清泉流淌。阳光透过窗棂,柔和光影撒在他们沉静的面容上,没有高谈阔论,没有机锋辩难,唯有对字句的细细咀嚼,对义理的默默体悟。那份专注与平和,仿佛连时间也放慢了脚步。这“信”,并非盲目的狂热,而是对内心光明的一份持守,是在喧嚣尘世中为自己锚定的一方净土。

正午日当最烈时,我心间却无半分燥热。不是因为树阴浓,也不是因为风凉爽,而是心底的那股躁气已全然消散。行至斋堂附近,斋厨里几位义工居士正为午斋忙碌。择菜、洗米、擦拭桌椅,动作麻利却不见丝毫急躁。汗珠挂在脸上,却无人抱怨。一位年长的居士见我驻足,温和一笑:“天热,稍坐,喝碗寺里熬的绿豆汤解解暑吧。”言语朴素,笑容却澄澈如山泉。绿豆汤清甜微温,入喉凉心。攀谈中得知,寺中洒扫、帮厨、修缮诸事,皆是信众自发前来,不分彼此,唯存善念。“在这里,只有抢着做公益的份儿,没有袖手旁观的理。”老居士淡淡一语,道破此间真谛。这份“善”,非刻意标榜,乃是信仰浸润下心田自然生发的暖意,是放下小我后那份朴素自然的担当。善行如涓涓溪流,无需喧哗,却默默滋养人心。

用斋饭时间到了,斋饭是简单的素食,土豆炖豆角、凉拌黄瓜、烧茄子、青菜豆腐、锅盔馍,还有一碗杂粮粥。大家(信众、访客)围着长桌,默然进食,却吃得格外香甜。我忽然想起城中饭局的情景,杯觥交错间,多的是言不由衷的场面话,心底各自盘算,哪有这般吃得踏实、心安?

梵音悠悠,萦绕耳畔。河水澄澈潺潺,倒映着蓝天白云,宛如一方未被尘世触碰的明镜。远处玉米地绿浪翻滚,蝉鸣依旧,此刻却不再聒噪,反倒成了这山水画卷的自然背景音律。回想闹市的日子,总被诸事驱赶:上班怕迟到,开会恐失言,连吃饭也眼不离手机,身心焦躁疲惫,而在此地,满是坦然与虔诚,仿佛一切按下了暂停键,什么都不想,不必忧明日,只聆听流水,细嗅香火,心便一点一点沉静下去,如同被清冽的河水濯洗过,清清爽爽。

静莲寺的访客,未必皆是笃信者。然此间一日的浸润,足以让我触摸到一种久违的生命本真:是“静” ——滤去了浮世的喧嚣,照见内心的澄明;是“净”—— 在专注的洒扫与虔诚的跪拜中,拂拭心灵的尘垢,映照出心地的澄澈;是“善”——在无言的互助与朴素的布施里,体味付出的纯粹,一碗绿豆汤,一个温和笑容,皆是善意的涓流;是“信”——在经卷的低诵与共同的持守中,感受精神的力量,那围坐共读的专注身影,便是信仰扎根的写照。这份“虔诚”,亦非对外在偶像的匍匐,而是对内心所认肯的那份清净、良善与光明的坚定持守。

日影西斜,夕晖将层峦染作金红,石鸠河面也铺上一层暖光。辞行之际,我与那位擦拭佛像的老张居士道别。她笑容可掬:“常来啊,心不静了就来坐坐。河水能洗去尘,佛经能涤去躁,比啥都管用。”

步出山门,回首望去,黄瓦青墙掩映于万绿丛中,石鸠河水声清越依旧。来时盘踞心头的暑热与喧嚣,已不知何时被山寺的清风悄然拂去。

回程班车穿行于暮色,城市的灯火次第亮起,喧嚣声浪渐次涌入耳中。然而,心中已悄然带回一泓来自静莲寺的清泉。它无声流淌,提醒着:纵身陷万丈红尘,心田亦可自辟一方净土。真正的清凉,原不在于逃离酷暑,而在于守护住内心的那一份“静”、那一念“净”、那一腔“善”、那一点“信”。当心灵有了这方寸间的安顿,纵然身处闹市炎夏,亦能自生一片无上清凉。这清凉,便是喧嚣尘世里,灵魂得以栖息的彼岸。

原来“心静自然凉”,并非指环境的凉快,而是心头的浮躁之火已熄灭。静莲寺之“静”,不是因地处偏远,是因来者心怀一份敬畏;寺中之“净”,不是因洒扫勤勉,是因众人守护一份真诚;那“抢着做”的公益,是善念在抽芽;佛前低回的诵经声,是信仰在扎根;而那份随处可见的虔诚,原是每个人心底本有的光明,只是被尘世蒙了灰,在此地便被悄然擦亮了。

或许,每个人心中都藏着一座静莲寺,只是被城市的喧嚣掩上了门扉。偶尔寻得机缘推开那扇门,看看山,听听水,遇见那些心诚意笃的人,便会恍然大悟:原来清凉不远,干净不难,善与信,一直都在。

这个夏日,我虽没游名山大川,却在龙王庙的山坳里、石鸠河畔,寻得一袭最珍贵的清凉——原是心田里滋长出的静、净、善、信与那份沉甸甸虔诚。

值班总编辑 邱天

相关推荐

投稿邮箱

投稿邮箱

联系电话

联系电话

当前位置:

当前位置: