最热新闻

查看手机网站

杨振宁:中国发明的算盘,是世界最早的计算机

从结绳记事到现代计算机

王佩良 张若彤 柏莲花 黎钰琳 高莎莉

湖南工商大学数字媒体工程与人文学院

数学是一切科学的基础。数学成就也是衡量文明发展程度的重要标尺。华夏文明作为人类文明的源头,从远古先民的结绳记事,到殷商甲骨文中成熟的数字系统,从东周时期的算筹,到唐宋时期的算盘,从先秦时期的十进位制,到伏羲阴阳八卦的二进制,从明代的程大位到当代的朱传榘,中国在数学上长期领先于世界,为人类文明进程作出了杰出贡献。正如中国工程院院士陈晓红所言:“纵观当今时代,数字经济如同一片广阔的蓝海,蕴含着无限可能,已成为全球经济发展的核心引擎。”发展数字经济,已成为国家战略。深入挖掘华夏数学文化,守正创新,推动文化与科技融合发展,努力发展新质生产力。

一、远古时期的结绳记事

据现代人类学研究,数量概念的形成根植于生产实践活动,最初源于人们对事物“多寡”的直观感知,并与具体物象保持认知关联。在数量概念的演进历程中,一与二构成最基础的认知单元,正如道家所言“道生一,一生二,二生三,三生万物。”三常为虚数,指代多数,这种语言现象或可追溯至原始社会对数量概念的初步认知阶段,反映了人们早期从具体数量向抽象数系过渡的思维特征。古人的计数工具最初是“近取诸身”,“屈指可数”就是掰着手指头可以数出来。

《周易·系辞下》记载:“上古结绳而治,后世圣人易之以书契,百官以治,万民以察。”据学者杜钢建研究,在伏羲发明平面文字之前,人类有漫长的立体绳文时代。工匠大师燧人氏弇兹氏圣母发明用树皮搓绳记事的技术,其绳索有三种:单股为玄,双股为兹,三股为索,又作素。弇兹氏的织女又称玄女、玄帝、王素、素女、须女、帝弇兹等。北极星因弇兹氏织女发现并用绳索文字记录下来,故称“织女星”。早期的八索准绳圭表纪历等均用绳索立体文字表示。春秋时期的学者大多不认识上古的绳索立体文字。《春秋经传集解》认为:“古者无文字,其有约誓之事,事大大其绳,事小小其绳,结之多少,随物众寡,各执以相考,亦足以相治也。”

上古时期,先民结绳记事,用结绳方式记录国家历史和法律文献,以治理天下,留下许多和“结绳”活动相关的汉字和词语,如与“索”有关的求索、思索、搜索、探索、摸索、索引、远溯博索、钩深索隐,与“结”有关的结合、总结、终结、结绳而治,与

“解”有关的解决、解释、玄解、正解、难解、解密,与“绳”有关的绳约、逾绳越契、月书赤绳,与“玄”有关的玄符、玄幻、玄之又玄、剖玄析微,与“联”有关的联贯、联系、联络、联盟、联想,与“继”有关的继续、继承、继而、继述、继往开来,与“绝”有关的断绝、绝对、绝节、史不绝书,与“纲”有关的纲领、大纲、纲要、提纲、纲目、总纲、纲目不疏、举纲持领。这些词组都来自远古时代的结绳记数。三坟、五典、八索、九丘是中国远古文献的总称,其中“八索”指八卦之书。八卦原本是八个部落盟主将部落名称以绳结文字的方式挂在胸前,如同领结,以识别身份。

在中国西南地区,独龙族、傈僳族、哈尼族、怒族、佤族、瑶族在上世纪初期仍使用结绳文字记录生产与生活。独龙族曾采用刻木结绳记事,将打结的麻绳挂在床头,以免忘记重要事项。若出远门办事,则将麻绳系于腰间,要办几件事,或要过几天,就打几个结。向别人借钱或粮食,也要打结记录。傈僳族用棕绳和麻绳打结记账记数,结节的大小与多少,代表物品的种类与数量。为避免混淆,在每根麻绳上系一点头饰或烟嘴之类的信物。结绳曾是傈僳族人的工分簿。贡山傈僳族用绳索文字记录出工情况。怒江碧江傈僳族人通过结绳计算年数和天数。结绳时有约定俗成的规矩,绳子的长短、粗细、颜色,结的数量,位置的上下,分别代表不同的含义。绳索文字也可表达抽象的概念。就颜色而言,白线意为纯洁,蓝线象征和平,黑线表示敌意,红线预示流血等。哈尼族用绳索文字记载田地买卖,借贷时则用两根同样长的绳子打同样的结,各执一根作为凭证。怒族用结绳代表相见的时间。佤族用结绳记录账目。德昂族用红、黄、黑、白4种颜色组成的棉线结成的结绳记事,绳索分为粗绳、中绳和细绳。粗绳记录劳动所获,中绳记录支出情况,细绳代表劳务输出。湘西苗族有一种古老的绳索结带记录的乐谱。它有花边带,分成上、中、下三个区位,每个区位结上3至5个不同颜色的宽半寸、长四寸的布条,表示不同的音调,还可以表示27个辅音。西藏地区的僜人在1956年还用结绳、刻木、摆木棍等方式记事。僜人有语言,也有绳索立体文字。但外人不认识其绳索立体文字,就认为僜人无文字。

殷商末年,纣王自杀,攸侯喜率部远流重洋,到达美洲,开创印第安人文明,带去绳索立体文字,曾经辉煌的印加帝国在1533年被西班牙皮萨罗军队毁于一旦,只留下印加人用棉线、驼毛线制作的绳文记谱(khipu)。记谱是由一根主绳串着数百根副绳组成。主绳通常直径为0.5-0.7厘米,每根细绳上有一串绳结。在细绳上又挂着第二层或第三层绳索。在印加人的700多个记谱中,大多是公元十四五世纪打的结,距今已有数百年。1956年,印加帝国政治中心普鲁楚柯遗址出土了21个记谱绳结。哈佛大学学者用电脑建立印加记谱数据库,记录各种绳索的大小、长度与颜色,挂穗数量,绳结数目,每股绳的旋转方向、次数、年代等,经比对发现记谱有共同点和记事规律。记谱的数字表达方式有三种:8字结代表1,长结依据扭转的次数依次代表数字2至9,单结代表10、100和1000等等。0则在绳索上留一段空位。单根绳子代表几个数字,可能是小计或总和。如果一根绳子从上到下有一串4个单结,再有一串5个单结,还有一个扭了两圈的长结,这一绳子表示数字452。根据乌尔顿《印加记谱中的符号》一书记载,印加记谱还可记录日历,730根绳子吊在24个位置,表示两年中的月份和日子。印加绳索文字能够传承长诗《奥扬泰》。印加人的历史、诗歌、音乐、哲学、占星等最初由记谱记录下来,印加年轻人必须学习绳索记谱文字即立体文字,使知识技艺曾得以传承。记谱是一种表会意的书写体系,记载着帝国5500公里疆域的信息。

马克思认为绳索记事也是一种文字表达方式。他在《摩尔根《<古代社会>一书摘要》记载,“由紫色和白色贝珠的珠绳组成的珠带上的条条,或由各种色彩的贝珠组成的带子上的条条,其意义在于一定的珠串与一定的事实相联系,从而把各种事件排成系列,并使人准确记忆。这些贝珠条和贝珠带是易洛魁人唯一的文件;但是需要有经过训练的解释者,这些人能够从贝珠带上的珠串和图形中把记在带子上各种记录解释出来。”

乌尔顿表示对记谱的深入分析将有助于揭开印加人的生活细节。每一个当地的会计师都会将从下级得来的帐目总和通过绳结的方式表现在记谱上,并将这些数据汇总在一根主绳上,然后层层上递。这种交流方式可能曾用于国家最重要的信息记录上,包括帐目以及其他与人口、财政和军事相关的数据。

二、殷商时期发明十进制

随着社会的发展,先民开始以刻契代替结绳,在木片或兽骨上刻划痕迹表示数目。北京周口店山顶洞遗址出土了二万多年前的穿孔骨管,表面有以五为基数的刻符,1个圆点代表1,2个圆点并列代表2,5个圆点则采用上二下三的特殊排列,长圆形符号可能象征“十”。数学史家李迪指出,这些符号以“一至五”的累积排列与长圆形表示“十”,形成原始的十进制思想。甘肃天水市秦安县五营乡邵村的大地湾遗址出土了七八千年前的陶质量器,其容积呈现十倍递增关系,条形盘容积264.3立方厘米,铲形容器2650.7立方厘米,深腹罐容积26082.1立方厘米,证明当时人们已将十进制应用于容积测量器的制作。

距今三千多年的殷商时代,甲骨文的出现标志着中国数学迈入第一个高峰。在安阳殷墟出土的龟甲兽骨上,“一”至“万”共13个基础数字符号已形成完整体系。这些符号的组合规则,清晰展现了“十进位值制”的雏形,以“十”为进阶单位,“十十为百,十百为千”,同一符号因位置不同代表不同数值,如“三百又四十八”中的“三”在百位表示300,“四”在十位表示40,“八”在个位表示8。《殷契粹编》第1170片记载:“辛酉卜,贞:王田于鸡彔,往来亡灾。获象十、雉十又一。”其中“十又一”即11,采用明确的位值组合。商代青铜器“小臣艅尊”铭文中的“六百又五十又九”,通过“又”字连接不同数位,形成完整的位值链。

西周金文的数字表达进一步简化,如金文“俘牛三百五十五”写成“三百XX”,其中“X”代表“五”,“XX”中间省略了“十”,却保留位值的意义,这与现代数字355的简写逻辑相通。十进制的出现,使中国古代数学具有明显优势。古罗马数字系统没有位值制,只有7个基本符号,计算超过7的数字时就很繁琐,数字越大越复杂。美洲玛雅文明使用了位置值,但采用20进位,至少需要19个数码。古巴比伦人也用位值制,是60进位,至少需要59个数码。相比之下,中国的十进制只需要9个数码,就可以计算庞大的数字。

在中国传统文化体系中,“数”具有多层维度。首先是《周易》象数体系。《左传》所载:“物生有象,象衍而滋,滋化成数”,“象”指代事物外在形制,“滋”指事物演变过程,由此衍生出空间结构与数量关系。其次是神秘的术数传统,体现在河图洛书、九宫八卦等玄学图式以及各类数字方阵的建构中。“河图”有10个自然数,奇数为阳,偶数为阴,阳数相加为25,阴数相加为30,阴阳相加是55。古书记载:“天地之数五十有五,以成变化而行鬼神也。”宇宙万物都是由天地之数变化而来。再次是实用的外算体系,强调解决实际问题。从学科建构的角度考察,“数”是内在的核心范畴,追求“贯通天道、调和性命”的形而上境界,“算”是外在的专业指称,注重“经世致用、万物归类”的实践功能。商周之际,数学逐渐脱离巫术与占卜,成为治理国家的重要工具。周代,贵族要掌握六种技能,“养国子以道,乃教之六艺”,即礼、乐、射、御、书、数,将“会计算”作为贵族必要技能之一。

三、东周时期筹算的应用

早期,人们计算的需求非常简单,扳手指或者数木棍、竹条即能满足。随着生产力的发展,金属工具普及,社会经济复杂化,需要计算的项目越来越多,十进制也为大数字计算奠定了基础。晋国侯马盟书的数字系统中已出现“万亿”级数词。《国语·郑语》记载:“计亿事,材兆物”,表明其时大数概念已经成熟。就这样,一种划时代的计算工具“算筹”应运而生,彻底改变了数学以往的传播与应用方式。老子在《道德经》中说:“善数者不用筹策”,真正的计算高手不用“筹策”就能轻松得出答案。当时的计算工具主要是“筹策”,后来将筹、策统称为算子,以筹、策为工具的计算叫“筹算”,即以筹为工具来记数、列式和进行各种数与式的演算。1954年6月10日,我国首次在长沙左家公山战国楚墓出土40根12厘米长的竹算筹。1958年,湖南省常德市德山镇战国楚墓中出土10余根长13厘米长的竹算筹。

根据文献记载,算筹除竹筹外,还有木筹、铁筹、骨筹、玉筹和牙筹,一般有盛装算筹的算袋或算筒。为方便使用,算筹的长度越来越短。在西汉时期的出土文物中,算筹的长度多为六寸,约13厘米。广州南越王墓出土的象牙筹、陕西千阳出土的西汉骨筹,长度均约六寸。桓宽在《盐铁论》卷四记载了算筹的长度规格,即“运之六寸,转之息耗。”东汉时期,算筹的长度减少至四寸,约9厘米。河北石家庄东汉墓出土算筹,长度不及四汉寸,便于拿取收纳。《数术记遗》记录14种算法,提到算筹“长四寸”。《隋书·律历志》记载:“其算用竹,广二分,长三寸。”整套算筹的数量逐渐变少。《汉书·律历志》记载:“其算法用竹,径一分,长六寸,二百七十一枚而成六觚,为一握。”其时,一套算筹共271枚,称为“一握”。元代著作《湛然居士集》记载,一套算筹91枚,整套算筹能收纳在一个长椭圆形袋子中,名为算袋,状如墨鱼。古人早就有正、负数的概念,用不同颜色的算筹加以区分。2004~2008年间,陕西省西安市长安区南郊神禾原战国秦陵园出土一批制作精良的象牙算筹,筹身涂饰以红、黑色彩,共59枚,其中素白1枚,红白30枚,红黑28枚。曹魏刘徽注释《九章算术》:“正算赤,负算黑,否则以邪正为异。”《九章算术》记载了“卖二牛,买五羊,余钱十”的负数应用题,表明当时已形成完整的正负概念,并能进行负数运算。北宋沈括《梦溪笔谈》:“算法用赤筹、黑筹,以别正负之数。”由此可见,算筹多为竹制,规格不一,历朝历代不大相同,总体趋势是便于保存与携带。古人以“筹”辅佐计算的时间很长,至少延续到了宋代。

作为筹策的竹木小棍是计算的硬件,为其配套强大的软件筹算系统,就可以实现功能升级,应付复杂的运算。首先是算筹摆位。表达单位数字时,1—5以或纵或横的方式排列,6—9以纵横结合的方式排列。表达多位数时,个位用纵式(竖排),十位用横式(横排),百位再用纵式,千位用横式,以此类推,遇零则置空,相当于空格。数字“12345”需排列为纵、横、纵、横、纵五列,形似一幅微型画卷。南北朝刘徽在《孙子算经》最早记载了筹算记数规则:“凡算之法,先识其位。一纵从十横,百立千僵,千十相望,万百相当。”这种纵横交替的布列方式,使“空位表零”成为可能。“203”写作两竖、一空、三竖。十进制的位置决定每个数码表示的数值,8在个位上表示8,在十位上就表示80。《墨子·经说下》:“一少于二而多于五。”即一在个位数时小于二,在十位数时则大于五。

其次是算筹计算。加减乘除运算简单,与今天的四则运算相似。以乘法为例,乘数与被乘数上下放置,上数的首位与下数的末位对齐,然后先用上数首位与下数各个数字相乘,注意上数的单位是个位、十位、百位等,如果上数是21,下数是111,即20乘以111,得到数据2220。其次是用上数其他数字与下数分别相乘,21的个位是1,不需要添加0。最后将分别相乘所得的积相加,就是最终的结果。张家山汉简《算数书》记载的“相乘术”,已包含现代竖式乘法的雏形:将乘数分解为位数,逐位相乘后错位相加。

再次是高等数学运算。加减乘除比较简单,古人还用筹算进行复杂的计算,不仅是正、负整数与分数的四则运算和开方,还包括各种特定筹式的演算。敦煌悬泉置遗址汉简中记载的军粮核算:“凡粟二千五百石,为粺米千五百石”,运算时需处理多位数乘除,若非位值制支撑难以完成。南北朝数学家祖冲之借助算筹,将圆周率π精确至小数点后第七位(3.1415926—3.1415927)。他在《缀术》中讲述了方法,需对正24576边形进行反复开方,其计算量即使用现代纸笔也极为耗时,祖冲之仅凭一堆竹棍便完成这一壮举。《九章算术》中的“方程术”则以算筹摆列出线性方程组,通过“直除”(消元法)逐步求解,其思路与今日的高斯消元法异曲同工。沈括在《梦溪笔谈》中提出算数当化繁为简的思路:“然算术不患多学,见简即用,见繁即变,不胶一法,乃为通术也。”数学计算方法和计算工具得到不断改进,总结出了“九归口诀”和“撞归口诀”,复杂的数学问题能够通过算筹华繁为简地运算,就体现了古人超凡的数学智慧。北宋贾宪用筹算进行过高次幂开方计算。中国古代数学成就长期超越西方,与筹算的使用密不可分。

算筹既是算术工具,也是古代社会正常运转的重要工具。考古发现为了解算筹的早期使用历史提供了生动注脚。河北战国中山王厝墓出土7枚玉算筹,以白色或灰绿色玉制成,一侧刻有等距凹口,叠合后刻度连为一线,可见其设计精密。这些玉筹并非实用工具,而是象征王权对知识与计算的垄断。中山成公墓出土45枚骨算筹,通体磨制光滑,显然是市井商贾的日常计算工具。陕西旬阳汉墓出土的象牙算筹、湖南长沙左家公山战国墓出土的竹筹,则印证了算筹在民间的广泛传播。秦始皇统一度量衡,算筹支撑起庞大的计算体系,是帝国得以有效治理的核心技术。湖北云梦睡虎地秦简《效律》规定:“县料而不备者,钦书其解,以令丞印封,与计偕上”。其中“计偕”指携带算筹的会计人员,说明算筹已成为国家治理的核心工具。《旧唐书·舆服志》记载,唐朝上元元年(671年)规定:“一品以下文官,并带手巾、算袋、刀子、砺石,武官欲带亦听之。”685-689年,“罢佩刀、砺石”,仍带手巾、算袋。711年又规定:“九品以上文武官咸带手巾、算袋。”至714年“并停京官所带跨巾、算袋。”由此可见,在674-711年间,文武官员尤其是文官必需在腰间革带上佩戴算袋,便于计算之需。

段成式《酉阳杂俎》记载:“昔秦皇东游,弃算袋于海,化为此鱼。”说明唐代流行鱼形算袋。商贾贸易时,将算筹装入“筭囊”,系于腰间,便于结算计价。唐代,有银鎏金龟负论语玉烛的酒筹,有以竹签刻写《论语》语句作为行酒令。宋代,欧阳修笔下“觥筹交错”的喧闹场景,正是算筹融入百姓日常生活的鲜活写照。

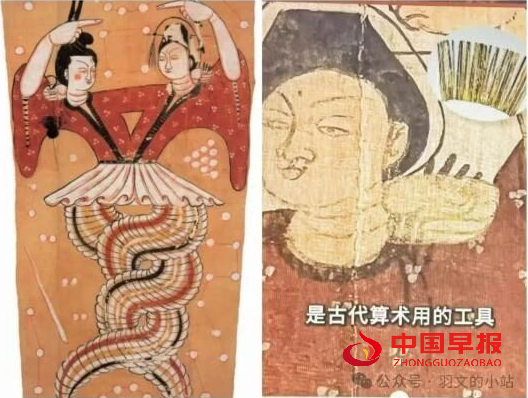

随着对外交通的开放,中国的算筹随着丝绸之路的驼铃声,以及大海远航的波浪声,远播四方。北齐徐显秀墓壁画中的粟特商人,腰间佩挂算囊,手持算筹与汉商交易,印证了数学工具的跨文化传播。吐鲁番阿斯塔那墓出土的伏羲女娲图,女娲手持算筹象征计算,这类图像沿丝绸之路西传,成为数学交流的视觉符号。公元6世纪,算筹传入朝鲜与日本。日本正仓院至今藏有唐代算筹,其形制与《孙子算经》记载完全一致。7世纪,柬埔寨吴哥王朝的碑文中出现“0”字符号,可能受中国“空位表零”的启发。印度数学家婆罗摩笈多在吸收中国位值制后,发展出完整的十进制数字系统。9世纪,阿拉伯学者花拉子米在其著作中详细介绍了与筹算高度相似的十进制运算方法。13世纪,意大利数学家斐波那契通过阿拉伯文献接触到十进制,并编撰《计算之书》,大力推广。16世纪,欧洲普及印刷术,逐渐放弃繁复的罗马数字,接纳“印度—阿拉伯数字”。19世纪,马克思在《数学手稿》中盛赞十进位值制为“最妙的发明之一”。1992年,新加坡学者蓝丽蓉出版《雪泥鸿爪溯数源》,提出阿拉伯数字体系的十进位制及运算体系源于中国古代的筹算和九章算术,得到学术界公认。筹算时代虽已过去,但人们经常说到“运筹帷幄”“筹划”“一筹莫展”“更胜一筹”“略逊一筹”等熟语,就是古人筹算文化的遗存。

四、唐宋时期算盘的产生

对普通百姓而言,筹算还是比较复杂,且操作不太方便。于是将算筹改为算珠,形成了新计算工具算盘。算盘的历史悠久,源于商周,始于秦汉,臻于唐宋,盛于元明,从宋朝开始,逐步替代其他计算技术、方式和工具。

1976年,陕西岐山县京当乡凤雏村发掘一座完整的宫室基址,经C14放射性鉴定,其年代为公元前1095±90年,相当于西周文王时期。该遗址出土90颗陶珠。“每个探方边10米,而且是紧密相连的,周代文化层内陆续出土一批西周早期陶丸,系以黄泥为原料手捏烧制而成。这批陶丸共90粒,其中仅有3颗半残,其余均完好。分为青黄两色,青色20粒,黄色70粒。陶丸均是浑圆形,大小较匀,一般直径为1.5至2厘米,表面光洁度较好。”经专业人员考证这是西周的一种计算工具,以珠代筹,则是算盘最早时期的基本特征。东汉数学家徐岳曾写过《数术记遗》,书中著录14种算法,第13种为“珠算”:“珠算,控带四时,经纬三才。”这种珠算只是一种记数工具或者只能作加减法的简单算板,与后来出现的珠算不能同日而语。

唐代,国子监内设算学馆,专门教导孩童学习数学与珠算。唐国子监规定以《算经十书》为课本,包括《缉古算经》《周髀算经》《九章算术》等。唐代,陈从运著录《得一算经》。《新唐书》著录“陈从运:得一算经七卷”。《宋史·律历志》提到:“唐试右千牛卫,胄曹参军陈从运著‘得一算经’,其术以因折而成,取损益之道,且变而通之,皆合于数”,该书对筹算乘除法进行改革,现已失传。北宋时期,开封县令钱易在《南部新书》中提到“鼓珠”一词。南宋刘胜年在《茗园赌市图》中绘有算盘。南宋诗人张孝祥的五言《算盘》诗:“提封连岭海,风土似江吴。仙去山藏乳,商归斗算珠。”诗中提到“算珠”。北宋画家张择端在《清明上河图》长卷描绘了“赵太丞家”药铺,其正面柜台上放有一把15档的算盘。珠算专家将画面摄影放大,确认其为穿档算盘。这是迄今为止年代最早的穿档算盘物证,表明了在宋代算盘已在日常交易中使用。1921年,河北巨鹿县出土一颗出于宋人故宅的木制算盘珠,虽已被水土淹没八百年,但仍可见其为鼓形,中间有孔,与现代算珠毫无二致。这些都为算盘在唐宋时期得到应用提供了有力的物证。

元代,诗、曲、画中多处出现算盘。宋末元初,刘因《静穆先生文集》中有一首五言绝句《算盘》:“不作翁商舞,休停饼氏歌。执筹仍蔽簏,辛苦欲如何。”元初蒙学课本《新编相对四言》中有一幅九档的算盘图,说明算盘在当时已是寻常之物。元初画家王振鹏绘制的《乾坤一担图》,在货郎担的后担内插有一把算盘,其横梁、档、穿珠极为明显,酷似现代算盘。元代,陶宗仪在《南村辍耕录》第二十九卷《井珠》中用“三珠戏语”形容奴仆:“凡纳婢仆,初来时曰擂盘珠,言不拨自动;稍久曰算盘珠,言拨之则动;既久曰佛顶珠,言终日凝然,虽拨亦不动。”将老资格的奴婢比作算盘珠,拨一下动一下,这说明算盘在当时已经普及。《元曲选》“庞居土误放来生债”一节中也提到“去那算盘里拨了我的岁数。”

明代,随着经济贸易的发展,算盘得到广泛运用。永乐年间编纂的《鲁班木经》中有制造算盘的尺寸规格:“算盘式:一尺二寸长,四寸二分大。框六分厚,九分大,……线上二子,一寸一分;线下五子,三寸一分。长短大小,看子而做。”1578年,柯尚迁《数学通轨》中有一个13档的珠算盘图,称为“初定算盘图式”,与当今算盘相同。算盘相当于硬件,算法相当于软件系统。直到明万历年间,珠算系统还不算“友好”。徐心鲁《算珠算法》、柯尚迁《数学通轨》、朱载堉《算学新说》等著作对珠算进行深入研究。安徽黄山屯溪商人程大位为简化计算,耗时26年,撰写《算法统宗》与《算法纂要》,确立算盘用法,完善珠算口诀,开创了珠算计数的新纪元,被誉为“珠算之父”。英国学者李约瑟对他高度评价:“在明代数学家当中,最引人注目的是程大位。”

清代,算盘成为人们最主要的计算工具。康熙帝重视算学,指定三皇子胤祉在畅春园成立“蒙养斋算学馆”。该算学馆广纳人才,从全国各地召集上百人,经过考试后,录取72人。经过培养,从中涌现出一批科技人才,如天文学家、数学家梅珏成,蒙古族数学家明安图,精通算学、天文学的进士陈厚耀等。梅珏成受康熙之命,耗时10年,编纂数学百科全书《数理精蕴》,在80岁时修订程大位的《算法统宗》,撰写《增删算法统宗》。清代李光廷在《乡言解颐》中写道:“算盘者,经营之归宿也。京师铺店开门必响算盘,似有点数节奏……乡间惟入夜各铺算一日总账,一人念之,数人打之,其声相应。”他作诗句:“鸬鸠七子最均平,定位联行格局成”,生动描述了商人手拨算盘的情景,强调了算盘在商业活动中的重要性,是人们不可或缺的计算工具。

清代的算盘制作工艺非常精湛,出现了子玉算盘、景泰蓝嵌白玉算盘、铜鎏金算盘等。其中周懋琦制作的子玉算盘承载着近代海军兴衰的屈辱历史,值得关注。周懋琦,原名鸿宝,字韩候,号子玉,本籍安徽,徙居南通州。1872年官居台湾道。1885年,清政府着手建造第一艘钢甲巡洋舰“平远号”,他任福州船政局提调,参与“平远号”的设计。为满足复杂计算的需要,他独创了子玉算盘。“平远号”历时3年造成,为19世纪末中国造船工业的登峰之作。1894年“平远号”参加黄海战役,一年后北洋水师投降,该舰落入日军之手,成为“东洋第一坚舰”。1905年日俄战争,平远号在旅顺海域触雷沉没。“子玉算盘”却流传至今。该算盘的构造设计有7大特点。一是有25档。普通算盘一般为21档。虽然还有81档的庞然大物,必须置于大台面上才能操作。子玉算盘小巧玲珑,长25厘米,宽13厘米,可置于手掌之上。二是算盘的居中横梁上刻字,标明计数的基数代号。三是算盘上方边框上刻有进位说明。四是每档有9颗算珠,梁上4珠,梁下5珠。而普通算盘只有7颗算珠,梁上只有2颗。五是以设计制造者的字号命名。周懋琦,字子玉。六是多个进位,有十进位,有万万进位,极为罕见。七是算珠数值不明,与普通算盘算珠数值不同。民国时期,算盘进一步推广,药店、银行、商店都有算盘。中华人民共和国成立后,钱学森等老一辈科学家使用算盘作了大量计算,在1964年成功引爆了中国第一颗铀原子弹,打破了美、苏的核讹诈、核垄断,为人类和平作出了杰出贡献。

据史籍记载,珠算在16世纪的明代开始传入朝鲜、日本、泰国及东南亚其他地区,近代又传入美国、巴西、墨西哥、加拿大、印度、汤加、坦桑尼亚等国家和地区,对当地的科技发展和社会进步起到有力的促进作用。在西方,“算盘”一词即abacus,说是由希腊语abax经拉丁语演变而来,实际上可理解为“案板颗算”。

据说,西方算盘起源于公元元年的罗马沟算盘,算盘长11.8厘米,宽7.5厘米。罗马沟算盘为青铜材质,分为上、下两部分,上部分每个竖槽中只有1个算珠,表示5个单位数,中间的字符表示位值,下部分每个竖槽有多个算珠,每个算珠表示1个单位数。上下部分的每一颗算珠可以自由滑动,相邻的竖槽之间是十进制。其结构与形制与中国算盘相似,是中国算盘在西方的变种。但罗马沟算盘的材质笨重,使用方法繁琐,计算过程复杂,并没有得到广泛使用。

算盘在中国有近千年的历史,经历了萌芽、发展、繁荣、衰退的演化过程,应用广泛,用户很多。珠算研究专家余介石强调算盘始于唐代,批判“中国算盘来自古罗马”的谬论。诺贝尔奖得主杨振宁表示:“由中国发明的算盘,就是世界上最早的计算机。”英国科学技术史专家李约瑟称算盘是“中国的第五大发明”。日本珠算教育联盟会会长荒木勋承认算盘是中国人发明的,中国珠算对西方世界产生深刻影响。中国也开始重视对算盘的保护,1979年成立中国珠算协会,2008年珠算列入第二批国家级非物质文化遗产名录;2013年中国珠算列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录。

五、伏羲八卦二进制催生计算机

《周易》是我国古代的一部科学著作,保存了一项具有现代科学价值的数学发明,即附会于阴阳八卦筹符的二进制原理,这是现代电子计算机语言的基础。

《周易》作者洞察事物变化,用蓍草筮卦,用纯奇数1(一)表天,纯偶数0(--)表地,观察阴阳变化,给卦命名定义,推导爻的寓意,“八卦相错”,将八卦二进制数序打乱,掩盖爻卦为数字的真相。这个迷直到两千年后才被德国数学家莱卜尼茨(Leibnitz)解读出来。莱卜尼茨与法国来华传教士鲍威特(Bouvet)交往密切。1698年,鲍威特根据阴爻(--)代表0,阳爻(—)代表1,可将六十四卦排成相应数字,引起莱卜尼茨的关注。1701年,莱卜尼茨制作二进制数表,送给鲍威特。鲍威特寄回《伏羲六十四卦次序图》和《伏羲六十四卦方位图》。莱卜尼茨大受启发,发表《论中国伏羲二进制级数》。莱卜尼茨景仰中国文化,在法兰克福特(Frankurt)创立中国学院(China Institute),他说:“易图是流传于宇宙间科学之最古的纪念物”,“伏羲是古代的君中王,世界知名的哲学家,并且是中华帝国和东洋科学的创造者。”由此可见,不是莱卜尼茨首创二进制,而是揭示伏羲八卦为二进制这一事实,从此,二进制源于伏羲八卦之说流传于世。宋代朱熹发现的伏羲四图是古图,“皆无文字,只有图画”。《系辞上》说传:“易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦。”由六爻组成的六十四卦,正是二进制六位编筹的全部数列。二进制大约出现于殷商和春秋之间,基本爻是脱胎于十进制算筹形式。

众所周知,计算机是20世纪最先进的科学技术发明之一,对人类的生产活动和社会活动产生重大而深远影响。在西史叙事中,第一代计算机(电子管型)发明者是犹太人约翰·冯·诺依曼(John von Neumann,1903-1957年),第二代计算机(晶体管型)的发明者是IBM。冯·诺依曼被誉为“现代计算机之父”、“首枚原子弹诞生的关键人物”,在其耀眼的光芒下隐藏着一个伟大的中国人,那就是朱传榘。1919年,朱传榘出生于天津,1939年赴美留学,1942年从明尼苏达大学毕业,获得电气工程学士学位,进入宾夕法尼亚大学继续深造。1946年,朱传榘作为优秀毕业生,与5名美国人组建团队,共同研制计算机。当时的计算设备没有逻辑思维能力,不能处理通用数据。以冯·诺依曼为首的美国人团队无法解决这个问题。这个重任落到了朱传榘身上。他夜以继日的探索,终于成功地将二进制和电子线路结合在一起,创造性地设计出二进制逻辑结构,由此发明了数字电路,让电流具备逻辑运算能力,变成“电脑”。是年2月14日,全世界第一台具备通用计算意义的计算机在宾州大学问世,被命名为“ENIAC”。发明团队名单中却没有朱传榘,因为他是中国人。直到1981年,美国官方才为他颁发“计算机先驱奖”。他2011年因病逝世,美国主流媒体《纽约时报》《波士顿环球报》对他给予高度评价。将二进制引入计算机语言,这是现代科学的一项新突破。古老的伏羲八卦犹如一束曙光,比“四大发明”的影响更深远。朱传榘才是真正的现代计算机之父。

当我们敲击键盘输入数字时,或许很少想到,在这些符号的背后,是一场跨越万年的东方数学传奇。从山顶洞人的骨管刻符,到量子计算机“祖冲之号”,从商贾腰间的筭囊,到丝绸之路的驼队,十进位制与算筹的故事,是一部浓缩的中华文明史。它告诉我们,数学不仅是公式与符号,更是先民仰望星空、测算历法、丈量土地留下的智慧足迹。正如吴文俊所言:“真正代表东方数学的应该是中国。”从结绳记事到量子计算,中国数学始终与生产实践紧密结合。在数字经济尤其是AI快速发展的今天,深入挖掘珍贵的数学文化遗产,守正创新,在新时代新征程中再创辉煌。

作者简介:

王佩良,男,湖南工商大学数字媒体工程与人文学院副院长,教授,博士,硕士生导师;湖南省伏羲文化研究会副会长,湖南省食文化研究会副会长,糯文糯语英汉同文馆创始人;世界智慧科学院院士。

张若彤、柏莲花、黎钰琳,高莎莉,女,湖南工商大学数字媒体工程与人文学院新闻与传播23、24、25级专业硕士研究生。宋雨萱,湖南工商大学数字媒体工程与人文学院图书情报25级专业硕士研究生。

值班总编辑:邱天

相关推荐

投稿邮箱

投稿邮箱

联系电话

联系电话

当前位置:

当前位置: