最热新闻

查看手机网站

商鞅变法与商鞅封地

作者 王 良

如果没有商鞅变法,就不会有之后的赳赳大秦帝国,就不可能有后来的秦始皇统一六国,就不可能有著名的商鞅封地商於古道更加丰富深邃的历史文化内涵。同样如果没有商鞅、没有秦孝公,当然也就更不可能有商鞅变法。历史上对商鞅、商鞅变法众说纷纭、褒贬不一。因此,穿越时空、古为今用,用历史观、用哲学辩证法的思维观,与时俱进、学以致用,深入研究探讨商鞅、商鞅变法、商鞅封地,对于以史为鉴、以史明镜,吸取历史经验教训,助推经济社会改革开放创新发展,具有重大的现实意义和深远的历史意义。

作为土生土长于商鞅封地商於古道上商洛市一名基层文艺工作者、作为毕业于西北大学历史系的一名历史文化爱好者,在长期学习领悟、参考借鉴《史记·商鞅本纪》《史记·商君列传》《史记·秦本纪》《商洛地区志》等有关史料的基础上,结合历史文化等相关工作撰辑本文。

商鞅,亦称卫鞅、商君,生于公元前390年—前338年(也有说生于公元前395年),华夏族,战国时期卫国人,卫国国君后代。华夏历史上战国时期杰出的政治家、改革家、思想家、军事家、法家代表人物。战国中期的公元前362年(另一说公元前361年),商鞅应秦国孝公求贤令入秦,商鞅辅佐秦孝公大胆改革、变法图强,但也肆无忌惮地对民众严律役使压迫、实行弱民愚民政策,史称“商鞅变法”。政治上,他改革户籍、重农抑商、军功爵位、连坐制、土地制度、行政区划、税收、度量衡,制定了严酷的法律;经济上他奖励耕战;军事上他被秦孝公赐予今以商洛市商州丹风为中心的商於古道十五邑,号为“商君”。商鞅之法不仅存于秦,亦存于汉乃至后世。公元前338年秦孝公死后,被贵族诬害致死并车裂。“铁血”商鞅的一生,成也因法、败也因法。其在秦国奉献24年中,在位执政19年,为秦国日益强盛、华夏文明进步打下了坚实基础,做出了历史性贡献。

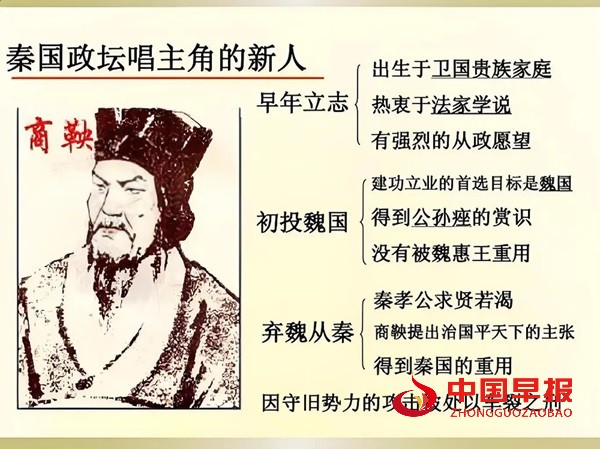

先期经历。商鞅出身于卫国公族,有学者以此推测他是卫国国都帝丘之人,但该地对应的现今地名仍存争议,主要有安阳市内黄县和濮阳市濮阳县两类说法。

商鞅出生于卫国,年少时,便在中原“百家争鸣”的浪潮中,被“重赏罚、明法度”的刑名之学所影响,喜欢刑名法术之学等文化理念。成年后,商鞅从卫国来到近邻魏国,受李悝、吴起的影响很大(据说他后来投奔秦国时就携带李悝所编撰的中国历史上第一部成文法典、曾照亮商鞅求学之路的《法经》),后侍奉魏国国相公叔痤任中庶子(太子侍从官)。公叔痤病重时向魏惠王推荐商鞅,说“商鞅年轻有才,可以担任国相治理国家”,又对魏惠王说“主公如果不用商鞅,一定要杀掉他,不要让他投奔别国,以免将来危害魏国。”魏惠王认为公叔痤已经病入膏肓,语无伦次,于是皆不采纳。公叔痤转而让商鞅赶紧离开魏国,商鞅明白魏惠王不采纳公叔痤用他之言,也不会采纳杀他之意,所以并没有立即离开魏国。

投靠秦国。公元前362年,秦国君献公去逝,公元前361年(另一说公元前362年)其子21岁的赢渠梁秦孝公继位,成为战国时期秦国第25位国君。早在秦孝公出生前,秦国就经历了自秦厉公之后几代君位动荡,国力大为削弱。近邻魏国趁秦国政局不稳之机,夺取了河西地区(今河南三门峡和山西、陕西两省间黄河南段以西的地区)。秦孝公之父秦献公继位后因国力虚弱,委屈求全而被割地,与魏国讲和以安定边境,由雍城(今宝鸡风翔县)迁都于栎阳(今西安阎良区),休养生息,并数次东征想要收复河西失地,无奈愿望却最终没能实现便去世。当时黄河和豫西崤山以东的战国六雄已经形成,淮河、泗水之间有十多个小国。周王室势力衰微,诸侯间用武力相互征伐吞并。秦国地处偏僻的西北雍州,并未参加中原各国诸侯的盟会,而被诸侯们疏远,像夷狄一样对待。秦孝公继位后以恢复秦穆公时期的霸业为己任,在国内颁布了著名的求贤令,命国人、大臣献富国强兵之策。

与此同时,魏国公叔痤病死后,商鞅听说秦孝公在秦国发布求贤令,便投奔秦国,通过秦孝公的宠臣景监见孝公。商鞅第一次用帝道游说秦孝公,孝公听后直打瞌睡并通过景监指责商鞅是个狂妄之徒,不可任用。五日后,商鞅第二次会见秦孝公,用王道之术游说,孝公不能接受并再次通过景监责备商鞅。商鞅第三次会见秦孝公时用霸道之术游说,获得孝公肯定然并没当即被采用,但商鞅此时已领会孝公心中意图。最后商鞅见孝公时畅谈霸道富国强兵之策,孝公聚精会神,听得十分入迷,膝盖不知不觉向商鞅挪动,二人畅谈数日毫无倦意。景监不得其解,曾向商鞅询问缘由,商鞅说秦孝公意在尽快争霸天下,所以对耗时太长才能取得成效的帝道、王道学说均不感兴趣。

商议变法。公元前359年,秦孝公为强国富民,打算在秦国国内革新改良、进行变法,又害怕国人议论纷纷,所以犹豫不决,于是秦孝公便召开朝会命臣工商议此事。

旧贵族代表甘龙、杜挚起来反对变法,他们认为利不百不变法,功不十不易器。“法古无过,循礼无邪”。商鞅则针锋相对地指出“前世不同教,何古之法?帝王不相复,何礼之循?”“治世不一道,便国不法古。汤、武之王也,不循古而兴;殷夏之灭也,不易礼而亡。然则反古者未必可非,循礼者未足多是也”。从而主张“当时而立法,因事而制礼”(语出《商君书·更法篇》《史记·商君列传》)。这是以历史进化的思想驳斥了旧贵族所谓“法古”“循礼”一承不变僵死顽固的封建传统主张,为实行变法作了动员宣传舆论等大量准备工作。

徙木立信。在秦孝公的支持下,商鞅在巳起草了新法、但尚未正式颁布之际,害怕百姓不信,为了取信于民,村立国君国臣和官府威信,商鞅拟举办一场徙木立信,赢得百姓广泛信服。于是,就在国都栎阳(今西安阎良区)市场南门耸立了一个三丈高的木头,招募能将其搬到北门的民众,许诺赏十金(当时的“金”实际为黄铜)。民众感到奇怪,由于不相信也就没人应募。商鞅又将赏金提高到五十金,于是,有一个莽汉虽也不相信但玩着试募,把木头硬是搬移到了集市北门。商鞅果然当即如数送给了他五十金。通过现场观众一传十、十传百,赢得了国民的广泛信任和好评,践行了“言必信、信必行、行必果”的诚信文化精神。

然后商鞅才颁布新法,此为徙木立信成语之典故。

实施变法、颁布垦草令。变法之争结束、进行徙木立信等系列重大举措后,秦孝公于同年即公元前359年命商鞅在秦国国内颁布《垦草令》(即变法预案),作为全面变法的序幕。其主要内容有:刺激农业生产、抑制商业发展、重塑社会价值观,提高农业的社会认知度、削弱贵族、官吏的特权,让国内贵族加入到农业生产中、实行统一的税租制度等改革方略。

第一次变法。商鞅克服重重困难和阻力,《垦草令》在秦国成功发布并实施后,秦孝公于公元前356年任命商鞅为左庶长(为秦国的首席军政大臣,相当于丞相及今国务院总理),在秦国国内实行声势浩大的第一次变法。其主要内容有:改革户籍制度实行什伍连坐法、明令军法奖励军功、废除世卿世禄制、建立二十等爵制、严惩私斗、奖励耕织重农抑商、改法为律制定秦律、推行小家庭制等改革方略。

第二次变法。咸阳(今陕西咸阳东北)位于关中平原中部,北依高原,南临渭河,顺渭河而下可直入黄河,终南山与渭河之间可直通函谷关。为便于向函谷关以东强力扩展,秦孝公于公元前350年命商鞅征调士卒,按照鲁国、卫国的国都规模在咸阳修筑冀阙宫廷,营造秦国新国都,并于次年的公元前349年将国都又从栎阳(今陕西西安市阎良区)迁至咸阳,与此同时公元前250年还命商鞅在秦国国内进行第二次变法。其主要内容有:开阡陌封疆,废井田,制辕田,允许土地私有及买卖、推行县制、初为赋、统一度量衡、燔诗书而明法令,塞私门之请,禁游宦之民、执行分户令禁止百姓父子兄弟同居一室等改革方略。

商鞅初行变法一年,秦民都说法令不便,太子甚至犯法,商鞅说:“法之不行,自上犯之。”本来要处罚太子,但考虑到太子身份过于尊贵,就处罚了太子的师傅公子虔和公孙贾。秦民不得不服从新法。数年之后,秦民都适应了新法,出现了“道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治”的局面。之前说新法不便的民众中有人又说新法方便,商鞅说:“此皆乱化之民也。”将他们迁徙到边疆,此后百姓都不敢妄议法令。后来公子虔又触犯法令,被处以劓刑。

拓土开疆。收复河西失地、恢复秦穆公时期的霸业是秦献公、秦孝公两代国君的愿望。秦孝公继位后,更是将收复河西失地作为国家的首要任务之一。公元前354年,赵国进攻魏国的盟国卫国,夺取了漆及富丘两地(均在今河南省长垣县),此举招致了魏国的干涉:魏国派兵包围赵国国都邯郸(今河北邯郸)。秦孝公则趁魏军主力出击之机,派军队偷袭魏国,进攻魏河西长城重要据点元里(今陕西澄城南),大败魏军,歼灭守军七千人并占领少梁(今陕西韩城西南)。

公元前353年,赵成侯派使者向齐国求援,齐威王派兵分两路救援赵国,一路齐军与宋国景㪨、卫国公孙仓所率部队会合,围攻魏国的襄陵(今河南睢县)。同年,魏军主力攻破赵国首都邯郸,但在桂陵之战被另一路由田忌、孙膑所率领的齐国军队击败。楚宣王也派大将景舍率兵救援赵国,夺取了魏国睢水、濊水之间的土地。秦孝公趁魏国国内空虚之机,于公元前352年任命商鞅为大良造,率兵长驱直入,包围魏国并占领魏国旧都安邑(今山西夏县西北)。魏惠王急忙派军队在上郡要地固阳(即定阳,今陕西延安东)以东修建崤山长城(东南起崤山,西北至黄河)来阻止秦军的进攻。公元前351年,商鞅又率兵包围并占领固阳。

秦攻魏败。公元前340年(也有说公元前341年),秦国联合齐、赵两国攻打魏国。同年九月,秦孝公派商鞅进攻魏国河东,魏派公子卬迎战。两军对峙时,商鞅派使者送信给公子卬,说:“我当初与公子相处的很快乐,如今你我成了敌对两国的将领,不忍心相互攻击,我可以与公子当面相见,订立盟约,痛痛快快地喝几杯然后各自撤兵,让秦魏两国相安无事。”公子卬赴会时被商鞅埋伏的甲士俘虏,商鞅趁机攻击魏军,魏军大败。魏惠王被迫割让河西部分土地求和,此时魏惠王说:“寡人真后悔没有听公叔痤的话。”商鞅因两次变法成功等功勋、特别是打败魏国之战功,而被秦孝公封于以今商州丹风为中心的商十五邑,号为商君。

商鞅封地。商鞅因公元前340年、率秦军打败魏军之功,获秦孝公封卫鞅对于邬(今商洛市)地区改名为商,赏“商於十五邑”,并改其卫鞅名字尊称为“商君”。封地不仅是荣誉,更赋予其实际统治权。商鞅封地15邑,是战国时期秦国赐予他的十五个城邑,规模相当于战国中晚期秦国当时一半的县级行政区(秦国仅31县),人口约一万户五万人,是兼具军事战略价值与政治象征意义的重大封赏。商鞅封地“商於十五邑”即商邑,商邑是战国时期秦国所封,其中心位于今商洛市丹凤县古城村,该城邑包括丹凤(古之商国时属商洛县)原属春秋时期楚国设立的商县,后被秦国继承(今商州、丹风一带)为核心,以今商洛地区为主体,覆盖周边十五邑。对于商鞅封地十五邑,目前虽有多种说法(如有不少媒体和景区说到“商鞅封地覆盖西至古长安、东到南阳内乡县的商於古道六百里”。请问东边楚国纵深地带怎能当作秦国地盘,容由秦国孝公分封楚国呢?),故只能说具体范围不详,至今没有定论。然考古在今商洛丹风发现的“商”字瓦当等均印了其真实性。

战败被杀。公元前338年,秦孝公去世,太子驷即位,即秦惠王。 商鞅变法涉及到利益的重新分配,“奖励耕战,实行军功爵制”为平民进入上层打通了通道,使秦国欣欣向荣,日益强大。但却打破了延续几百年的贵族的世袭制,因此得罪了贵族势力。商鞅在秦孝公病重期间,独揽军政大权,使秦国内部权力斗争激化。商鞅变法之后,商鞅的地位一天比一天高,得罪许多贵族,商鞅在秦国实行“军功爵制”,使得就贵族反感,但得到了底层老百姓的拥护。

因为商鞅变法之严厉,在秦孝公死后,公子虔等贵族势力便立即罗织罪名诬其谋反,同时秦惠文王也担心商鞅功盖秦国,而择机篡权,于是便下令追捕。商鞅逃亡至边关,欲宿客舍,客舍主人不知他是商君,见他未带凭证(介绍信),告以商君之法,留宿无凭证客人是要治罪的。商鞅想到魏国去,但魏国因他曾骗擒公子卬,拒绝他入境,于是,商鞅回秦后被迫潜回封邑商於(今商洛一带),发动邑兵攻打郑县(今陕西华州)。秦惠文王派兵征伐,结果商鞅在彤地(今陕西华州西南)(又一说是其在今三门峡渑池)战败而死。其尸身被带回国都咸阳,处以五马分尸(又一说五牛分尸)车裂后示众。秦惠文王为防患于未然,同时下令诛灭了商鞅全家。

从公元前359年颁布《垦草令》,到公元前356年至公元前350年为时六年的两次商鞅变法,再到公元前340年商鞅封地,直至公元前338年秦孝公病死、商鞅被车裂。商鞅及其商鞅变法,使秦国由弱变强、持续强盛,但也严重损害了旧贵族利益,如废除世袭制、推行连坐法和分户法令等,秦孝公死后商鞅失去庇护。

商鞅之死的根本原因:一是旧贵族的报复,二是秦惠文王巩固统治的需要,三是商鞅自身严苛变法政策引发的广泛官怨民恨。

商鞅之死,凸显了法家改革者的悲剧,其法虽使秦国日益强盛,但其个人则因触及权力核心和利益而牺牲。

商鞅名言

1、“疑行无成,疑事无功。”

译:行动犹豫不决,就不会成功;工作没有信心,就没有效果。

2、“圣人不法古,不脩今。法古则后于时,脩今则塞于势。”

译:圣人不效法古代,也不固守现状。效法古代,就会落后于时代潮流;固守现状,会跟不上形势的发展。

3、“穷巷多怪,曲学多辩。愚者之笑,智者哀焉;狂夫之乐,贤者丧焉。”

译:小巷多出怪事,学识浅薄的人喜欢卖弄聪明。愚蠢的人所嘲笑的,正是智慧的人所悲哀的;无知妄为的人所快的,是贤德的人所忧虑的。

4、“且夫有高人之行者,固见负于世;有独知之虑者,必见骜于民。”

译:超出常人行为的人,就会受到世俗非议;抱有独到见解的人,一定会被常人嘲笑。

5、“法之不行,自于贵戚。”

译:法令之所以得不到贯彻执行,是因为皇亲国戚的百般阻挠。

6、“能胜强敌者,先自胜者也。”

译:要战胜强大的敌人,必须先要战胜自己。

7、“胜而不骄,败而不怨。”

译:能够经常打胜仗的军队,必然是胜利了也不骄傲,必然是失败了也不埋怨。

8、“说者成伍,烦言饰辞,而无实用。”

译:逞口舌之词的人很多,但起不到实际的作用。

9、“飞蓬遇飘风而行千里,乘风之势也;探渊者知千仞之深,县绳之数也。”

译:飞蓬遇到旋风就能行程千里,凭借的是风势;能够测出深潭是八千尺,靠的是悬绳测量法。

10、“有功于前,有败于后,不为损刑。有善于前,有过于后,不为亏法。”

译:即使之前立过战功,但后来又触犯刑法,不能因此减轻刑罚。即使从前做过好事,但后来又犯过错误,不能因此破坏法令。

11、“治世不一道,便国不法古。”

译:这句话强调了治理国家不应拘泥于旧有的方法和制度,而应该根据时代的变化和国家的需求进行变革。这是商鞅变法思想的核心理念。

12、“法者,所以爱民也;礼者,所以便事也。”

译:商鞅认为法律是用来保护人民的利益,而礼仪则是为了方便处理事务。他主张通过法治来维护社会秩序和公平正义。

13、“反古者不可非,而循礼者不足多。”

译:这句话意味着不能简单地否定那些违背古代传统的人或事,也不能过分赞扬那些只是遵循旧有礼制的人。商鞅鼓励人们要有独立思考和创新的精神。

14、“疑行无成,疑事无功。”

译:在行动和决策上犹豫不决,往往会导致一事无成。商鞅强调果断和决心的重要性。

15、“圣王者不贵义于兵,贵成功于天下。”

译:真正的圣王并不在于是否用兵,而在于能否成功地造福于天下百姓。这体现了商鞅以民为本的治国理念。

16、“刑称罪则治,不相称则乱。”

译:刑罚要与罪行相匹配,这样才能实现社会的安定;如果刑罚与罪行不相符,就会导致混乱。商鞅主张量刑要公正合理。

17、“德不厚者不可以使民。”

译:领导者如果没有深厚的德行,就无法有效地领导和管理人民。商鞅重视领导者的道德品质和榜样作用。

18、“法必明,令必行。”

译:法律必须明确清晰,法令一旦颁布就必须严格执行。商鞅强调法律的权威性和执行力。

19、“智者作法,愚者制焉;贤者更礼,不肖者拘焉。”

译:聪明的人制定法律,愚蠢的人只能遵守;贤能的人会根据实际情况改变礼仪,而不肖之人却只会固守陈规。商鞅鼓励创新和变革精神。

20、“吾以强国之术说君,君大悦之耳而不能用也。夫以汤、武之贤,且须待伊尹、吕尚而后成其功。”

译:即使像商汤和周武王这样的贤君,也需要依靠伊尹和吕尚这样的贤臣才能成就霸业。商鞅以此来说明贤才对于国家治理的重要性。

这些经典言论不仅反映了商鞅的政治智慧和思想深度,也为后世提供了宝贵的借鉴和启示。

变法影响。商鞅变法是中国古代一次成功的变革,他让秦国成为一个强大的国家,并且为以后秦国统一六国奠定了基础,而且确定了法治的思想。商鞅吸取了李悝、吴起等法家人物在魏、楚等国实行变法的经验,结合秦国的具体情况,对法家政策作了进一步发展,后来居上,变法取得了较大的成效。进一步破除了井田制,扩大了亩制,重农抑商,奖励一家一户男耕女织的生产,鼓励垦荒,这就促进了秦国小农经济的发展。普遍推行了县制,制定了法律,统一了度量衡制,建成了中央集权的君主政权。禁止私斗,奖励军功,制定二十等爵制度,这有利于加强军队战斗力。打击反对变法的旧贵族,并且“燔《诗》、《书》而明法令”,使变法得以贯彻执行。

经过商鞅变法,秦国在经济上,改变了旧有的生产关系,废井田开阡陌,从根本上确立了土地私有制;在政治上,打击并瓦解了旧的血缘宗法制度,使国家机制更加健全,中央集权制度的建设从此开始;在军事上,奖励军功,达到了强兵的目的,极大的提高了军队的战斗力,发展成为战国后期最强大的国家,为秦的下一步的战略发展创造了有利的条件,为统一全国奠定了基础。

历史评价。改革必然要触及既得利益,必然会遭到方方面面的反对。历史上,任何一次变法维新,都不仅是一种治国方略的重新选择,而且是一种利益关系的重新调整,这也便是改革会遭到阻力的真正原因。

进步之处:商鞅变法是战国时期一次较为彻底的封建化变法改革运动,顺应了封建历史发展的潮流,推动奴隶制社会向封建制社会转型,符合新兴地主阶级的利益,大大推动了社会进步和历史的发展。通过改革,秦国废除了旧的制度,创立了适应社会经济发展的新制度。改革推动了秦国社会的进步,促进了经济的发展。同时壮大了国力,实现了富国强兵。为以后秦统一全国奠定了基础,对中国历史的发展起到了重要的作用。

局限之处:在商鞅变法中,轻视教化,鼓吹轻罪重罚,在一定程度上加重了广大人民所受的剥削与压迫,在一定程度上给广大人民带来巨大的痛苦;并未与旧的制度、文化、习俗彻底划清界限。“内行刀锯,外用甲兵”、迷信暴力而轻视教化等思想,也有其明显的历史局限。

商鞅虽然被杀害,但新法并未被废除而一直延用。

后世纪念。商鞅墓,又名商君墓。商鞅在国都咸阳被车裂分尸后,法家的后学者收殓商鞅的遗骨准备偷运回商鞅故里卫国安葬,在黄河德丰渡口被秦国守军截获,当地百姓与守军便将商鞅遗骨草草埋葬于附近的秦驿山之下,后来法家的后学者寻访至此为商鞅立了墓碑,上书“商君之墓”。商君墓位于今陕西省合阳县城东23公里处的洽川镇风景名胜区秦驿山脚下,墓高三米多,直径十余米。1970年某部在此修建营房时将商君墓夷为平地。

为纪念华夏改革先驱商鞅及商鞅变法,商洛等全国多地为商鞅建立雕塑雕像、创建纪念场馆、出版相关书籍、撰写评论文章等。

商鞅广场。商洛市(因于丹江流域的商洛地区丹风县出土有带有“商”字的瓦当,被国家确认系公元前340年秦封给商鞅的封邑,其商字瓦当现收藏于秦岭博物馆)最大的广场——商鞅广场,坐落于广场中心的大型主题性城市雕塑“商鞅”也成为商洛市的标志性雕塑。

广场中心的商鞅雕塑高9米,“商鞅”左手持简,身佩宝剑,刚毅果决、庄严威峻,雕塑背后是一堵总长33.8米的浮雕文化墙,主要讲述商鞅变法前后的历史风云。

紧邻商洛市区商鞅广场的秦岭博物馆馆内,有图文物一体的商鞅变法、商鞅封地等介绍。由著名历史文化学者、原商洛市博物馆馆长陈道久先生编剧、王良同志参与的新编六场历史剧《秦孝公与商鞅变法》(共分序幕、论法、立信、会审、献美、封君、开关、尾声八部分),曾在陕西省戏剧家协会、当代戏剧杂志社剧本征稿大赛上荣获大戏类剧本奖。欢迎并期待热爱历史文化、有兴趣有意向的戏剧院团商议排演。

作者简介:王 良,毕业于西北大学历史系,研究生学历,高级职称。系中国作协会员、第十届全国文代会代表、原陕西商洛市文联主席、创建秦岭博物馆提案发起人。

值班总编辑 邱天

相关推荐

投稿邮箱

投稿邮箱

联系电话

联系电话

当前位置:

当前位置: