最热新闻

查看手机网站

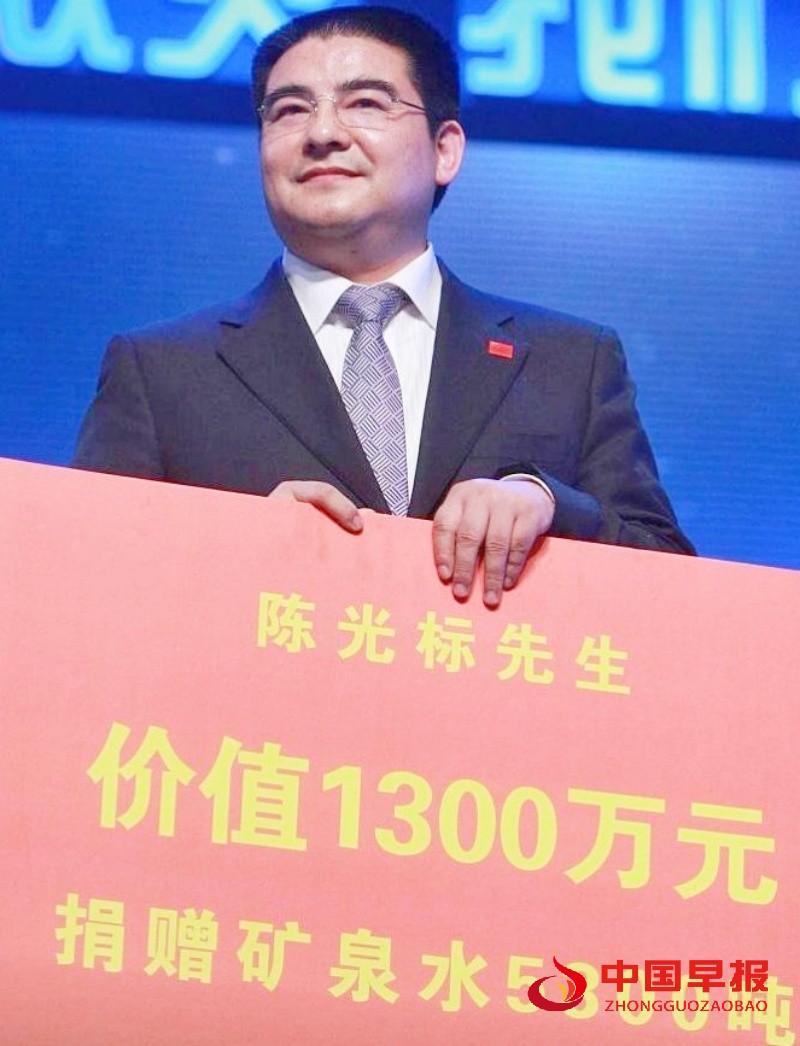

陈光标:高调慈善背后的光荣、争议与思考

浙江 刘蕾

图片来自网络

在中国当代慈善史上,陈光标是一个无论如何都无法绕过的名字。他像一枚投入平静湖面的巨石,以其极具冲击力的方式,激起了关于财富、道德与慈善的巨大波澜。他既是备受赞誉的"中国首善",也是备受质疑的"炒作高手"。要真正理解陈光标,不能简单地将其标签化,而应深入其高调慈善的背后,审视其带来的光荣、引发的争议以及留给社会的深刻思考。

一、光荣:理念先行与巨额善行

首先,必须客观承认陈光标慈善行为中"光荣"的一面。他的慈善并非空谈,而是有一套完整的、带有浓厚个人色彩的哲学作为支撑。他常以"财富如水"来诠释自己的理念:"当你有一杯水时,肯定自己喝;当你有一桶水时,你存放在家中,和家中分享;当你拥有一条河时,你必须要学会与他人分享。"这套从"独善其身"到"兼济天下"的朴素逻辑,是他所有行动的内核。在他看来,"钱财如粪土,生不带来,死不带走",执着于守财毫无意义。他因此 famously 引用美国工业家卡内基的话来鞭策自己与中国富人:"在巨富中死去是一种耻辱。"他所追求的终极目标,是成为一个"生活在人们尊重中的慈善家",他认为这远比做一个"孤独死在银行卡上的守财奴"光荣而伟大。

正是在这种理念的驱动下,他的慈善有了真金白银和实际行动作为支撑。据公开报道,其累计捐赠款物超过数十亿元,帮扶了数以十万计的特困户。无论以何种标准衡量,这都是一个惊人的数字,切实解决了许多人的困境。2008年汶川地震,他不仅第一时间捐款捐物,更亲自率领工程队伍携带重型机械驰援灾区,在废墟中亲手参与救援。这种"既出钱又出力"的奉献精神,远非一句"作秀"可以概括。

图片来自网络

二、争议:行为艺术与动机质疑

然而,与光荣相伴的,是如影随形的巨大争议。这些争议主要集中在他的行为方式而非慈善本身。

他的行善方式往往是高调且公开的——用现金砌成"钱墙"、让受助者手持钞票与媒体合影。这种将慈善变为"行为艺术"的做法,被批评为忽视了受助者的尊严与隐私,将慈善异化为一场满足个人表现欲的秀场。

曾有媒体调查指出,其宣称的部分捐赠项目存在夸大或未能完全落实的情况。尽管其本人出示过部分证据,但这些质疑严重损害了其公信力,触及了慈善事业"诚信"的生命线。其高调慈善带来的巨大声量,是否为其背后的商业活动提供了便利?公众难免质疑其慈善动机的纯粹性,怀疑慈善是否成了某种意义上的商业营销。这种慈善与商业边界的模糊,是其争议的核心来源之一。

图片来自网络

三、思考:超越个体,审视慈善的本质

陈光标现象的意义,早已超越其个人本身,成为一面镜子,照见中国慈善事业发展阶段的困惑与探索。

这首先引发慈善的模式之问:是否必须低调?传统的东方观念崇尚"为善不欲人知",而陈光标则主张"高调行善"以刺激更多人效仿。这引发了我们思考:慈善的效果与形式,孰轻孰重?只要结果是好的,方式是否可以被宽容?或者说,缺乏尊重的慈善是否失去了其本意?

其次是社会评判之困:动机与结果,何者更重要?我们评判慈善行为,更应该看重其发自内心的纯粹动机,还是其带来的客观积极结果?如果一个人怀着复杂的动机,但确实做出了巨大的善举,我们该如何评价?这种"动机与结果"的悖论,是评价陈光标时最令人困扰的难题。

更重要的是,他是转型期的必然产物。陈光标的出现有其特定的时代背景。在中国慈善事业从无到有、从官方主导到民间兴起的转型期,需要有一个极具颠覆性和话题性的人物来打破坚冰。他那种简单、直接、甚至粗糙的慈善方式,恰恰迎合了那个时代部分人希望"看见"慈善的心理需求。

图片来自网络

结语

陈光标是一个复杂的多面体。他是慷慨的慈善家,也是精明的商人;他是灾难中的逆行者,也是舆论场的炒作高手。但无论如何,他用自己的方式,实践了"拥有一条河便与他人分享"的承诺。他或许永远无法说服所有质疑者,但他的存在本身及其所信奉的格言——"生活在人们尊重中的慈善家,比孤独死在银行卡上的守财奴光荣而伟大"——如同一面镜子,照见了我们社会关于财富、慈善与尊严的所有焦虑与渴望。

最终,陈光标本人或许会逐渐淡出公众视野,但他所引发的这场关于慈善的本质、边界与方式的全民思考,将会成为中国慈善事业走向成熟过程中一份宝贵而独特的遗产。他的故事提醒我们,慈善不仅关乎财富的多少,更关乎如何给予、为何给予,以及我们如何理解财富与责任、个人成就与社会价值之间的深刻联系。

值班总编:邱天

相关推荐

投稿邮箱

投稿邮箱

联系电话

联系电话

当前位置:

当前位置: