最热新闻

查看手机网站

清明时节话清明

一一许峰诗歌研究

文/邹中海

引子

清明时节话清明。清明节,是我国最传统的节日,也是二十四节气之一,自古就有祭祖、扫墓、缅怀逝去亲人的传统,如今又扩展到祭奠英烈和伟大人物的纪念活动。此外,还有踏青、插柳等风俗习惯。现在有些地方,把清明节,变成了纯粹的旅游节;有的地方,却变成了一种迷信活动,认为清明节期间,人们之间不能彼此问候,这肯定都是不妥的,不但会限制人们的正常交往活动,也会给人们的生活带来不便和对亲情的淡漠。所以我们就借著名爱国主义诗人许峰老师这组写于不同时期、纵横捭阖的诗歌,诠释清明节的意义。也探讨许峰老师为什么能为一代宗师的诗路历程。这组由诗情到国情,由“个我“到“大我”的诗歌,或许就是答案。

诗情

其一、今又清明

“白幡青烟又清明,泪雨哀歌祭亡灵。

春风吹绿江河岸,涤静浊浪慰忠魂。“

这是我国著名爱国主义诗人许峰老师一首有关清明时节的诗,见主题诗集《四季如歌》第46页。历史上写清明的诗很多,其中最脍炙人口的要数唐·杜牧的《清明》诗,这首诗流传了上千年。千百年来,不知动了多少人的情,湿了多少人的心。如今这种感染力仍然存在:

“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。

借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。”

杜牧的这首诗由两个镜像组成,前两句一个镜像,后两句一个镜像。有一个戏剧性的转化,这首诗同时并置了清明时节踏青与祭祖的两个主题。前两句描绘了一幅凄迷感伤的画面,后两句则描绘了一幅优美、鲜明生动的画面,“借问“两个字,形象生动,如在眼前,让画面充满了生动的色彩。

我们再看许峰老师的这首《今又清明》:

“白幡青烟又清明,泪雨哀歌祭亡灵。

春风吹绿江河岸,涤静浊浪慰忠魂。“

“白幡”“青烟“这是景语;“清明”是时语;“泪语”“哀歌”这是情语;“亡灵“是祭奠的对象。前两句描绘了清明节拜山时的一种境像,白幡飘摇,青烟迷漫,泪眼婆娑,哀歌遍野,这是清明必有的景象,非常生动传神。后两句升华了主题,拓展到了天地间的物象,在这里要值得注意,对“亡灵”的祭拜,是一种超越亲情的情感,可理解为对那些忠诚义勇、为国为民人物的崇高礼赞和敬重。诗歌的第三句,化用了王荆公“春风又绿江南岸”的意象,无疑增加了这首诗的内涵意蕴。这首具有四个维度:写景、抒情、意象化用、境界升华!每一个维度信手拈来,却又堪称经典。

其二、祭屈翁

辛丑端午节广东惠州一早天落蒙蒙细雨,有此一吟:

深穹哀丝落苍茫,似是天公祭汩江。

只待红日破云出,屈翁欣慰看朝阳。

一一辛丑端午节于惠州

这首诗虽不是写在清明节,也不是以清明时节的景物为描写对象。但这首诗却体现了诗人的诗情。诗以哀悼起笔,有对屈原抱石投江的典故植入,结尾却以屈原欣慰看朝阳的神态收笔,一波三折,恰恰暗合了屈原为追求强国富民而奋不顾身的理想。我国经过几千年的抗争,一轮红日照耀九州,如今的华夏,早已大一统,不是屈原时代风雨飘摇之楚国,当然可以笑看朝阳了。这是屈原的诗情,也是诗人许峰老师的诗情。诗人寥寥几笔,就把时代与历史,同时并置在同一语境之下。正如青年音乐家方寸老师所说:

此诗借由纪念屈翁,体现了作者对爱国诗人屈原的无比敬仰和对爱国主义精神的热烈推祟。同是生于楚地,但时隔两千多年,屈原那个"深穹哀丝落苍茫"的时代已经一去不复返,作者处在“红日破云出”的年代,国家繁荣昌盛,人民安居乐业。登陆火星“上下求索”的天问一号,足以告慰屈翁。

屈原不仅是爱国主义诗人,也是诗祖。尽管《诗经》是我国诗歌的源头,但由于《诗经》属集体性创作,有些诗歌作品还查不到作者,屈原的《楚辞》却是我国个人创作的第一部诗歌集。所谓诗祖,指中华古诗的创始人,屈原能被尊称为“诗祖”,源于他创造了崭新的诗歌样式一一楚辞,它是以楚国民歌为基础,长于抒情与铺陈的诗歌形式,他所写的《离骚》等著名诗歌作品,为后人提供了创作样本,流传千年,经久不衰。屈原是中国历史上第一位真正的大诗人,也得到了古今中外的一致认同。

曾有朋友问:“你怎么这么厉害,能为许峰老师的作品写这么多的评论?”其实不是我厉害,真正厉害的是许峰老师,他的作品就像一个“魔方”,不同的组合、不同的感悟又会产生新的理解,我不过是随手记下了这些难得的瞬间。而许峰老师,就是这些经典作品的创造者,且是带领我们走进他诗歌世界的领路人。他是良师,更是开派宗师。许峰老师实际上已经创造了一个新诗派,他的诗观理念,正在被广泛传播。

下面的这几首诗,是诗人写于不同时期的作品,原来是分散的,有些我们讲过,有些没有讲。我们把这些分散的作品,集中到一起,缀线成珠,就构成了以清明为主题、从诗情到友情,从家情到国情完整的情怀线。

战友情

其三、送别老首长

曾经边塞战马疾,再见已是眼迷离。

月台蹒跚噙老泪,续约重逢百年期!

一一已亥年春日于鹅城

这首诗写出了真感情,在二十八个字之中,有两个相同的语境:一个是“眼迷离“,一个是“噙老泪“,这种语境的叠加,是情感的深化。美学家朱光潜先生认为:写景宜显,写情宜隐。其实这个没有绝对。王国维在人间词话中如此说:“大家之作,其言情也必沁人心脾,其写景也必豁人耳目,其辞脱口而出,无矫揉妆束之态。”朱光潜先生和王国维先生,都是大咖中的大咖。但在这一点上,笔者认为王国维先生的理念更有说服力。我们先不论许峰老师的诗,来看苏轼的这首《江城子.乙卯正月二十日夜记梦》,无不体现出一个“情“字,读后令人潸然泪下:

“十年生死两茫茫,不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。“

由此可知,情与景,是显是隐,没有绝对。正如王国维先生所言:“大家之作,其言情也必沁人心脾,其写景也必豁人耳目。其辞脱口而出,无矫揉妆束之态。以其所见者真,所知者深也。诗词皆然。持此以衡古今之作者,可无大误也。“诗人对宇宙人生,须入乎其内,又须出乎其外。入乎其内,故能写之。出乎其外,故能观之。入乎其内,故有生气。出乎其外,故能观之。入乎其内,故有生气。出乎其外,故有高致。美成能入而不出。白石以降,于此二事皆未梦见。“这些言论,说白了就是凡有才情的文艺家,有时不受一些理论的约束。许峰老师的这首诗,写出了情的最高境界,他不是止于情的回忆,而是让情有续期。

邓三君老师说:人生际遇,最是难忘战友情。就是在和平年代,战友同壕的时光,亦是最难忘的岁月。训练场上的摸爬滚打,戈壁滩上的风餐露宿。更有那相互的理解与提携,无不融入血液里。这首诗,把这种情意表达得感人至深。

亲情

其四、怀念父亲

褴衣粗食一生艰,沥血育后奉薄田。

春秋易逝雏亦老,岁月不改是思念!

我等年岁之人的上辈,都经历了中国长期的国困民穷的非常时期。当改革开放后过上好日子,他们撒手人寰,让我们晚辈徒生“子欲养而亲不待”之憾。拜读此诗,联想父辈,暗自悲伤,唏嘘不已。

其五、纪念父亲

慈父独自天堂走,今生泪枯难牵手。

夜雨凄凄唤不回,来世尘缘再聚首。

今又清明,这个时节的中国大地,到处是“风吹旷野纸钱飞,古墓垒垒春草绿"的景象。然而,凭吊逝者的最高境界莫过于用文字表达。诗人这首诗,读后令人有种撕心裂肺的感觉。“天堂走”“难牵手"“唤不回”“再聚首”,一连串感情色彩浓郁的祈使句式,令人肝肠寸断。诗人诗歌的特点就是不鹦鹉学舌,不故作高深,令人大开脑洞,堪称纪念、怀念类诗歌的精品。

其六、祭祖随感

山坟背后多苍凉,嫡传不过一炉香。

劝君生前多孝道,胜过祭祀磕头忙。

俗话说:重葬不如厚养。现在有些人,老人在世不闻不问,更别谈关爱。但老人离世后却“大兴土木”,极尽奢华,以搏孝子(女)名声,实则是本末倒置,无孝装悌,令人心寒。但愿诗人这首诗能给假孝子们以警醒。

这组亲情诗,都由著名诗评家邓三君老师点评,非常到位,入情入理。诗评家从艺术性到思想性都做了正确的引导,尤其是“重葬不如厚养“发聋振聩,令人惊醒。达到了文以载道,成风化人的诗教作用。

国情

其七、圆明园祭

断壁残垣立尘中,诉说刀兵摧恢宏。

自闭骄奢必遭谴,休怪苍天事不公。

邓三君老师点评:诗人这首诗与《祭拜南京大屠杀纪念馆》可说是异曲同工。西方列强的八国联军毁“万园之园”圆明园的恶行告诉国人一个道理:骄奢就会落魄,落后就会挨打,被人征服和欺凌仅仅痛恨侵略者是无用的,检讨和强大自己才是正途。

其八、祭拜南京大屠杀纪念馆

魔国兽兵逆天条,源自炎黄子不肖。

可恨商女媚夷态,期盼华夏尽舜尧。

读过许多写南京大屠杀的歌赋,无非是愤慨加愤慨,眼泪加眼泪、以至偶有一首从人性的角度描写南京大屠杀的诗竟能获全国文学大奖。读诗人这首诗,有如当头棒喝!小日本进犯中国、四万同胞受辱,何以至此?诗人一语道破:不是倭寇太强。而是我们太无骨。否则小孩如何能把大人打趴在地上?特别是在当前中国和平崛起遭遇以美国为首的西方国家围剿的时候,国人如果再无风骨只能是自寻死路。这首诗虽短短四言,当警示国人自立自强。

其九、清明祭毛公

清明飞絮祭毛公,但悲无告九州同。

宝岛孤悬群魔舞,惟有热泪恸海空!

一一壬寅年清明节于惠州

(注:以这首诗旧诗响应院群今年清明节征文!说明一点:造成宝岛长期孤悬海外有条件收回而无法收回局面的“群魔”不仅仅指岛内,也不仅仅指外部势力。)

上述三首诗,可看成国情,是诗人以史为鉴的反思。第七和第八首,诗人通过对圆明园和南京大屠杀纪念馆的书写,其实是告诉人们,在任何时候,都不能忘记历史。忘记,就意味着背叛,也就离灾难不远了。这两首诗的笔力非常尖锐,很有冲击力。第九首饱含深情,是对一代伟人的缅怀和敬仰!这首诗也是近日本院组编的同题诗。

许峰老师是时代造就的一代师尊,也一直是个赶路者,他有从军从政从文的经历,留下了大量可圈可点的事迹。他心胸开阔,把大无畏的勇气和博学多才修炼而成的智慧,最终成就了他的学问。他善于思考,敢于创新,产生了很多先进的理念。所以成为了我国独一无二的新诗风,能让新诗萌芽,古树开花。通过上面的诗作和笔者粗浅地分析,读者朋友们应该明白了清明的意义,也应该明白了诗人之所以能成为一代宗师的诗路历程!

正如龙榆生说苏东坡一样:“东坡词既以开拓心胸为务,摆脱声律束缚,遂于一代词坛上,广开方便法门。”“至此,这被视为艳科的小词,便能‘无意不可入,无事不可言’,词境日益拓展,冲破了倚红偎翠的局限,可以用来反映个人的政治理想,描写祖国的山川风物。而伤今、吊古、狩猎、悼亡、赠友、怀乡等题材,在东坡乐府中更是屡见不鲜。”(徐培均:《东坡乐府笺·序》)

苏东坡是许峰老师最敬重的诗人之一。苏东坡的名号也与许峰老师的家乡黄州有千丝万缕的联系。苏东坡在“乌台诗案”后,贬至黄州,最早定居惠院,后迁至长江边上。苏东坡很喜欢这里,他住的地方东面,有一块坡地,于是他就以此为号,因此便有了东坡居。东坡之不幸,却是黄州之大幸,他的一词两赋,直接垫高了一座城市的高度,也成了我国传统文化的里程碑。但是他可能没有想到,千百年后,又有一座诗高峰,成就了一座城市。这座城市,又与他有千丝万缕的关系,就是惠州。这是后话,暂且不表。

许峰老师推出“行文意为先““崇古不固古“的理念,也同样拓宽了诗歌的边界,或者说是重拾起我国古典诗词的优秀传统。在许峰老师的诗论推出之前,博大精深、浩如烟海的古典诗词走进了“唯格律论”的死胡同,就连很多专家学者都不敢雷池,致使我国灿烂的优秀诗歌文化变成了秋后黄花,萎缩到令人心碎的抛弃声。如果再不进行一场变革,就像远古之恐龙,沙漠之化石,很可能只存在于历史深处的记忆里。许峰老师带来的理念,就是唤醒了华夏诗意的春光!

下一章节,我们再讲。

许峰,1957年3月30日出生于湖北省蕲春县檀林镇界岭村一个农民家庭,1974年高中毕业后当过小学民办教师、大队团支书、党支部副书记。1976年12月入伍到兰州军区,历任战士、连队文书、团宣传股战士报道员、营部书记,师、军、军区司令部新闻干事,其间在解放军报社学习,当见习编辑一年,随军赴云南老山前线轮战半年,是解放军南京政治学院新闻系首届毕业学员。1988年年底,调广州军区某集团军宣传处任新闻干事,1993年转业,历任广东省惠州市委组织部科员、副科长、科长,市委督查办主任、市委办公室副主任兼督查办主任,市委副秘书长兼督查办主任。在部队18年从事新闻工作15年,自己独作和与人合作发表新闻、言论、诗歌、报告文学等作品1000余篇,其中110余篇获得兰州军区、广州军区和有关新闻媒体优秀作品奖。许峰的事迹曾以“我就是我”为题,被编入《军旅新闻方阵——全军优秀新闻干部风采录》一书,结集出版了《武都路133号》(报告文学集)、《留在绿色军营的记忆》(通讯集)、《许峰获奖新闻作品选》、诗集《咏物悟道100首》、诗集《中国百座名山题咏》、诗集《四季如歌》、诗论《许峰诗论》七本书。

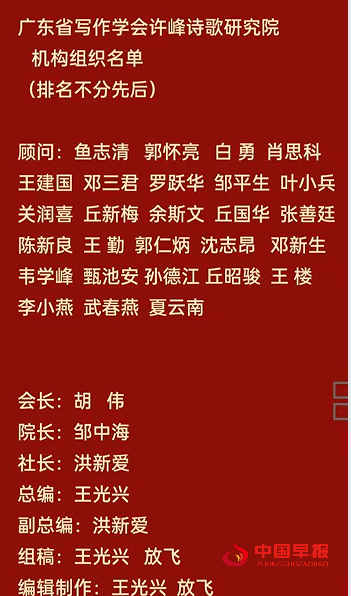

作者简介:邹中海,广东省作家协会会员、广东省文艺批评家协会会员,广东作家联盟编委会主编,广东省写作学会许峰诗歌研究院院长。央视诗歌《致敬钟南山》的抒写者。有多篇、首诗文获奖、馆藏、选进教辅和翻译为英、日、韩等文字。(组稿:洪新爱 王光兴)

值班总编辑:贺文生

相关推荐

投稿邮箱

投稿邮箱

联系电话

联系电话

当前位置:

当前位置: