最热新闻

查看手机网站

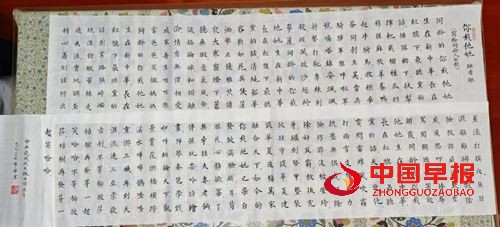

随想随融:第十一章 融悟“自朴”之德

老子在《道德经》第三十七章中讲:“化而欲作,吾将镇之以无名之朴。镇之以无名之朴,夫将不欲。不欲以静,天下将自正。”

在第五十七章中讲:“我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,我无欲而民自朴。”

在第六十七章中讲:“我有三宝,持而宝之。一曰慈,二曰俭,三曰不敢为天下先。慈,故能勇;俭,故能广;不敢为天下先,故能成器长。”等等。

从这些论述中,可以感悟到老子倡导的自朴之德:“俭”者,主意为勤俭、节俭、节省。“朴”者,主意为纯朴、质朴、朴实。“素”者,主意为素净、素雅、不奢华。这三者的主要涵义,有相似、相近、相同、相通、相容、相和、相合、相融之处,都是对“道”,及其所生万物的素朴的融性本质及道德品行的反映、概括和阐释。

第一、“道”,及其所生万物的这三种融性的本性和德品,主要体现为“道”的“法自然”“无名之朴”“不欲以静”“无欲无为”“知足不辱”“知止不殆”,以及“生而不有”“为而不恃”“为而不争”“主而不宰”等融性的本质、特性和德品。从作为这些本质、特性和德品之本体的“道”的形成原因,及其运动、发展和作用过程分析,老子所讲的“道之为物”“有物混成”“负阴抱阳”“冲气以为和”“混而为一”“复归于朴”“敝不成新”“周行不殆”,等等,就是对为物之道的因融而生,及其运动、发展和作用过程的分析。

第二、“道”的形成、存在、运动和发展之根本原因,就在于其诸多形成资源或构成要素的共同融性化运动,而这一“运动”之成因,就在于运动要素本身所具有的融性或可融性本质、特性、德品和功能。“道”的形成形成资源或构成要素的融性本质、特性和德品,通过融性化运动,对象化或融变、融化为“道”的融性本质、特性和德品;“道”的融性本质、特性和德品,又通过融性化运动,对象化或融变、融化为“道”所生万物的融性本质、特性和德品,并“复归于朴”,“周行不殆”,“敝不成新”,融续发展。(待续)(撰稿:融者融)

值班总编:邱天

相关推荐

投稿邮箱

投稿邮箱

联系电话

联系电话

当前位置:

当前位置: