最热新闻

查看手机网站

蒲峪河静静地流淌

作者 南佳利

商州区沙河子镇浦峪沟南村——是我魂牵梦绕的故乡。村后青山绵延,似一条巨龙静卧守护;村前蒲峪沟河潺潺流淌,像一条澄澈的丝带,将我的童年与这片土地紧紧相连,成为我生命中永不磨灭的印记。

蒲峪河发源于秦岭余脉的褶皱深处,自南向北蜿蜒前行,它一路汇聚沿途沟谷的小溪、清泉,流域面积112.4平方公里,流经十几个村庄,行程三十多公里后,汇入丹江的怀抱。在我们村这一段,河西岸坐落着我的村庄与几村联办的小学。小学由破庙扩建而来,教室是几间土坯瓦房,历经风雨洗礼学校十木门上的红漆斑驳陆离,却难掩每个清晨从这里传出的朗朗书声。河东岸是起伏的坡地,沟壑间点缀着几十株柿子树,顺着沟谷还有几座村落。河道并不宽阔,沙石河堤上杨柳依依。平日里,河水刚没过小腿,除了秋季,“列石”便是连接两岸的唯一通道 ,承载着人们日常往来的脚步。

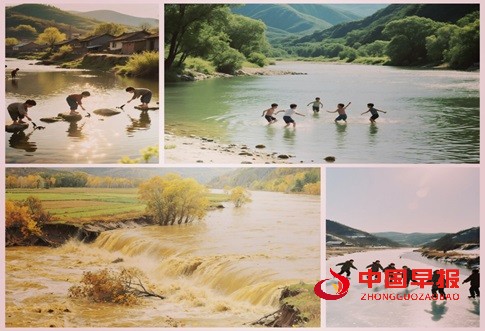

春回大地,蒲峪河从沉睡中苏醒,河水褪去冬日的寒意,轻柔地流淌。河边五颜六色的野花肆意绽放,如繁星般点缀着河岸。蝴蝶在花丛间翩翩起舞,蜜蜂忙碌地穿梭其中采撷花蜜。成群的燕子呢喃着,用尖尖的嘴啄取新泥筑巢。沙滩上,孩子们三五成群,挽起裤脚,小心翼翼地踩在列石上,用玻璃罐捕捉成团的蝌蚪,看着蝌蚪在掌心摆动墨色的尾巴,那份痒痒的触感,伴随着孩子们的欢声笑语,构成了春天里最温暖的画面,让我们沉醉在这盎然的生机之中。

夏日的蒲峪河,宛如一座天然的欢乐殿堂。烈日高悬时,河边杨树、柳树上的知了和蝉鸣声此起彼伏,交织成一首激昂的夏日乐章。男孩子光着膀子,如鱼儿般跃入水中,时而潜入水底,探寻小鱼、小螃蟹的踪迹;玩累了,便躺在河滩上,尽情享受阳光的沐浴。女孩们则在稍远处的浅水区嬉戏,双脚欢快地拍打着水面,溅起一朵朵晶莹的水花,即便衣服被打湿也毫不在意,脸上洋溢着纯真的笑容,如同盛开的花朵般灿烂。大人白天在田间辛勤劳作,傍晚时分来到河边,洗去一天的疲惫,坐在岸边,一边乘凉,一边谈论着家长里短,享受着夏夜的宁静与惬意,此时,整个河滩充满了生活的烟火气。

秋天的蒲峪河,仿佛被大自然换上了别样的妆容。淅淅沥沥的秋雨连绵不绝,一下就是十几天。浑浊的洪水裹挟着枯枝败叶,如猛兽般在河道里咆哮奔腾。它冲毁了河滩上的庄稼,卷走了列石,冲垮了河堤,也阻断了对岸学生前往学校的道路。孩子们只能无奈地隔着河,眼巴巴地望着对岸的学校,书包早已收拾整齐,却只能蹲在河堤上,看着滔滔洪水从脚下汹涌而过。老师站在对岸的老槐树下,大声呼喊:“水退了再来,我给你们补课!”那声音在风雨中被扯得支离破碎,却深深烙印在孩子们的心中。河西的村民们望着河东山坡上成熟的庄稼,满心焦急,只能祈求老天爷怜悯,因为已有村民在过河抢收时被洪水无情冲走。然而,秋雨过后,小河滩又呈现出另一番景象,变成了五彩斑斓的晒场。黄澄澄的玉米棒子、红彤彤的柿子干、绿油油的萝卜干、白花花的红薯片……在蓝天白云的映衬下,构成了一幅绚丽多彩的田园画卷。

寒冬时节,蒲峪河归于宁静,仿佛能听见阳光洒在冰面上的细微声响。河面结上了一层薄冰,列石成了冰面上突兀的暗礁。我们穿着母亲亲手纳的棉鞋,在冰面上小心翼翼地滑行,欢快的笑声惊飞了躲在干草丛中的野鸟。冰层下,河水依旧潺潺流淌,那清脆的水流声,宛如在哼唱一首古老的岁月之歌,诉说着时光的故事。

改革开放的春风吹进了浦峪沟,为这片土地带来了新的生机与希望。1992年春天的早上,村口来了几个操着普通话的陌生人,领头的是一位戴着眼镜的大叔。他在河边驻足良久,就在这时,一位背着书包跨越列石的女孩不慎滑倒,跌入河中。大叔迅速出手,将女孩从水中拉了出来。经村里老人辨认,原来他是70年代从北京插队到浦峪沟河东村的知青何叔叔,此次故地重游,是为了追寻曾经的青春足迹。几天后,何叔叔带着积蓄和图纸再次回到村里,决心为乡亲们修建一座钢筋混凝土桥。动工那天,河里的列石被暂时移除,挖掘机的长臂第一次伸进河床,打破了这里的宁静。何叔叔身着洗得发白的蓝工装,裤脚沾满泥浆,与乡亲们一同搬石头、拌水泥。他感慨地说:“当年我背着行李过河,摔了好几跤,书包里的《毛泽东选集》都泡了水。我不能让现在的孩子们再经历这样的困难。”他的话语激励着每一个人,乡亲们纷纷踊跃参与,就连八十高龄的王大爷也拄着拐棍来到工地,为桥墩填上了第一捧土。整个夏天,伴随着施工的声响,河水缓缓流淌。我们蹲在岸边,见证着钢筋骨架如巨人的脊梁般在河面上延伸,水泥浆倒入模板时,升腾的热气与河水的潮气交融,在阳光的照耀下,形成了一道绚丽的彩虹。何叔叔说:”桥是河的另一种存在形式,是人类与自然和谐对话的温柔方式”。夏末,一座坚固美观的桥横跨在蒲峪河上。这座桥跨度达30米,桥面宽八米,桥栏上雕刻着简洁的山花纹样,桥头立着一块石碑,桥被命名“知青桥”,桥碑上这三个红漆大字在阳光下熠熠生辉。通车那天,附近几个村的人齐聚桥头,老人们烧香祈福,孩子们在桥面上欢呼雀跃,脚步声如欢快的鼓点,敲打着人们的心,也宣告着被洪水阻断的日子一去不复返。

“知青桥”的建成,不仅让蒲峪河两岸的交通变得顺畅,更成为连接过去与现在、传承时代记忆的重要纽带。它见证了浦峪沟从封闭走向开放的历程,彰显了改革开放春风吹进深山所带来的巨大变革,让曾经充满险阻的河流,化作了流淌着希望的通途。

随着时代的发展,“知青桥”和加固后的河堤在保障村庄安全的同时,也为当地带来了新的发展契机。在国家重视水资源保护与合理利用的大背景下,浦峪沟河被纳入水源保护地。河两岸修筑起坚固的水泥浆砌石河堤,有效保护了沿岸的农田,为农业生产的稳定发展奠定了基础。轻轻的河水除灌溉两岸农田,还保障了沿途十几个村人蓄饮水需求。村民们积极响应政策,调整产业结构,尝试种植经济作物,收入逐年增加。外出打工的年轻人看到家乡的变化,也纷纷回乡创业,他们带来了先进的理念和技术,投身于乡村振兴建设。2018年启动的“智慧农业”项目,在浦峪沟河两岸已建成100多公顷无公害红萝卜、洋芋、红薯等蔬菜基地,山坡地也种满了各类经济林果。在“十四五”规划中,浦峪沟河被列为丹江水资源保护的水源涵养区,常年水质Ⅱ类,并且计划在中游投资近1.86亿建设桃庄水库,未来将通过生态流量调控、梯级开发模式构建供水、灌溉、生态景观的多功能体系,为商洛市区及商丹经济带提供稳定的水源保障,助力区域经济的可持续发展。

此刻,我站在知青桥上,俯瞰着静静流淌的蒲峪河,河水倒映着桥身那饱经岁月的影子,让人不禁思绪万千。眼前仿佛浮现出一座新时代车水马龙、充满无限可能的“希望之桥”。河水依旧清澈,潺潺流淌,带着四季的更迭,春的生机、夏的热烈、秋的沉稳、冬的静谧,一路奔腾向远方,去迎接新的历史使命。

故乡的蒲峪河,你是我生命中的母亲河,是我心中永远的乡愁寄托。你用洪水让我们懂得敬畏自然,又以知青桥给予我们前行的希望;你曾是阻碍两岸交流的天堑,如今成为沟通发展的通途。你见证了故乡的变迁,承载着时代的记忆,是无数像何叔叔这样心怀大爱的人,用热血与情怀在山水间谱写的壮丽诗篇。无论我走到哪里,无论时光如何流转,故乡的蒲峪河都将永远在我的心间流淌。

值班总编辑 贺文生

相关推荐

投稿邮箱

投稿邮箱

联系电话

联系电话

当前位置:

当前位置: